Процессоры амд атлон 2 х4. Процессоры. Включение заблокированных ядер

Socket АМЗ - процессорное гнездо , разработанное фирмой AMD для настольных процессоров высокопроизводительного, мейнстримового и бюджетного сегментов. Является дальнейшим развитием Socket АМ2+, отличия заключаются в поддержке памяти DDR-III и более высокой скоростью работы шины HyperTransport. Первые процессоры, использующие данный разъём - AMD Phenom IIХ4 910, 810, 805 и AMD Phenom IIХЗ 720 и 710 были выпущены в феврале 2009 года.

Socket АМЗ процессоры имеют контроллер памяти, поддерживающий как DDR-II, так и DDR-III. поэтому они могут работать в Socket АМ2+ платах (работоспособность конкретного процессора в конкретной плате необходимо уточнять по CPU Support List на сайте производителя материнской платы), а вот обратная ситуация невозможна. Socket ЛМ2 и Socket АМ2+ процессоры в Socket АМЗ платах не работают. Это связано с тем. что процессоры АМЗ будут иметь новый контроллер памяти, поддерживающий одновременно и память DDR2. и память DDR3, обеспечивая таким образом обратную совместимость с материнскими платами АМ2, но поскольку у процессоров АМ2 отсутствует новый контроллер памяти, они не смогут работать на материнских платах АМЗ.

Платы с Socket АМЗ поддерживают только память DDR-III с частотами от 800 до 1333МГц, как небуферизованная (обычная"), так и с ЕСС. Организация памяти такая же, как и в Socket939/940/AM2/1156. т е двухканальная, и для достижения оптимального быстродействия необходима установка двух или четырёх (желательно - идентичных между собой в парах) модулей памяти в соответствии с инструкцией к материнской плат.

И, наконец. Socket АМЗ+ новый процессорный разъём для материнских плат механически и электрически совместимый с Socket АМЗ (несмотря на немного большее число контактов - 942. также в некоторых источниках может называться Socket АМЗЬ). но рассчитанный на поддержку новых процессоров AMD на ядре Zambezi на базе архитектуры Bulldozer вроде AMD FX 8150. Все старые Socket АМЗ процессоры им гак же поддерживаются, и, естественно, такие платы работают только с DDR3 памятью и совместимы с прежними Socket АМ2/АМЗ кулерами.

Разъем AM3+

Имеются сведения, что Socket AM3+

процессоры не будут совместимы с Socket АМЗ платами. в первую очередь из-за большего диаметра ножек процессоров. Плату на старом чипсете, которая будет способна поддерживать Socket АМЗ+ процессоры после обновления BIOS, можно будет отличаться по характерному черному цвету сокета, но в таких платах может быть потеряна часть функциональности процессора, относящейся к энергосбережению и мониторингу. В дальнейшем эта информация может быть уточнена.

Имеются сведения, что Socket AM3+

процессоры не будут совместимы с Socket АМЗ платами. в первую очередь из-за большего диаметра ножек процессоров. Плату на старом чипсете, которая будет способна поддерживать Socket АМЗ+ процессоры после обновления BIOS, можно будет отличаться по характерному черному цвету сокета, но в таких платах может быть потеряна часть функциональности процессора, относящейся к энергосбережению и мониторингу. В дальнейшем эта информация может быть уточнена.

Следующий разъем Socket АМЗ+ представляет собой модификацию Socket АМЗ. разработанную для процессоров с кодовым именем Zambezi", которые будут использовать новую микро-архитектуру Bulldozer.

На некоторых материнских платах с сокетом АМЗ можно будет обновить BIOS и использовать процессоры с сокетом АМЗ+. Следует иметь в виду, что имеются значительные ограничения по совместимости с предыдущими сокетами. Так. при использовании процессоров АМЗ+ на материнских платах с АМЗ. возможно, не удастся получить данные с датчика температуры на процессоре. Также может не работать режим энергосбережения из-за отсутствия поддержки быстрого переключения напряжения ядра в Socket АМЗ.

Сокет АМЗ+ на материнских платах - чёрного цвета, в то время, как АМЗ - белого цвета Также его можно узнать по маркировке "АМЗ+".

Диаметр отверстий под выводы процессоров с Socket АМЗ+ превышает диаметр отверстий под выводы процессоров с Socket АМЗ - 0.51 мм против прежних 0,45 мм.

С июня 2011 года начались поставки серийных процессоров в исполнении Socket АМЗ+ Од на из первых в продаже появилась материнская плата 890GM РгоЗ К2.0 компании ASRock. кото рая сочетает связку AMD 890GX + SB850" с процессорным разъёмом Socket АМЗ+ (рис. 2). Эта материнская плата формата Micro АТХ готова к работе с 8- ядерными процессорами в исполнении Socket АМЗ+ (Socket АМЗЬ), причем сохраняется и совместимость с существующими процессорами в исполнении Socket АМЗ.

Количество показов: 35256

Рейтинг: 3.2

Хотя вся ИТ-индустрия медленно, но верно переходит к параллельным вычислениям и многопоточности, двухъядерные процессоры по-прежнему обладают огромным преимуществом по сравнению с 3- или 4-ядерными. Это объясняется несколькими причинами. Они дешевые, энергоэффективные, а также обладают достаточной мощностью для повседневных вычислений, игр, работы и т. д. AMD и Intel ведут свою маркетинговую войну в моделях верхнего уровня Phenom ІІ и Core i5/і7 ради победы в нижних сегментах. Это как Formula 1 - нет лучшей рекламы семейных автомобилей, чем победа в гонках. Если у изготовителя есть один продукт, превосходящий все остальные, то ему проще убедить людей в том, что остальные работают с одинаковым соотношением цены и производительности.

Новый бренд Athlon II очень важен для AMD, и его 4-ядерные версии проявили себя хорошо. Модели с 3 субпроцессорами тоже не заставили себя ждать и стали еще одной победой производителя в этом сегменте. Данная же статья посвящена двухъядерному ЦПУ начального уровня AMD Athlon II X2 240 (за исключением e-модификации), очень привлекательному для небольших компаний и нетребовательных пользователей.

Комплектация

AMD Athlon II X2 240 предлагается в розничной упаковке, в которой находится краткое руководство по установке, логотип, сертифицированный алюминиевый радиатор и, конечно, сам процессор. Производитель предлагает 3-летнюю гарантию на все свои чипы, продаваемые в розницу, включая и этот.

Deneb, Propus, Regor

Процессоры линейки основаны на одном из трех базовых дизайнов AMD.

Deneb - четырехъядерный. Реализован во всех моделях Phenom II с некоторыми вариациями по числу субпроцессоров и размеру кэша L3. Второй - Propus. Он такой же, как предыдущий, но без кэша L3. Самым дешевым, маленьким и простым является дизайн Regor с 2 ядрами, реализованный во всех модификациях Athlon ІІ Х2 и чипах базового уровня Sempron. Все три варианта основаны на одной и той же архитектуре K10.5. Единственными реальными различиями между ними являются размер кэш-памяти L2 и L3. У Deneb объем L2 равен 512 кБ/ядро и большой 6-МБ буфер L3. Чтобы сделать более дешевые и медленные устройства, были отключены некоторые ядра и кэш-память L3. Чипы под названием Callisto/Heka представлены на рынке в виде моделей Phenom ІІ Х2, Х3 или X4 800.

Та же история с Propus. Он является базой для чипов Athlon ІІ Х4. Он также имеет 512 КБ L2, но лишен L3. Это позволяет AMD выпускать небольшие, энергоэффективные и недорогие чипы, и если какое-либо из ядер неисправно, то его можно отключить и продать как еще более дешевый Athlon ІІ Х3 (Rana).

Regor следует той же философии, но имеет 2 логических субпроцессора и 1 МБ L2 на каждый из них. Буфер L3 отсутствует. Чтобы сделать Regor, компания AMD физически удалила из Propus 2 ядра. Полученная площадь кристалла оказалась настолько мала, что производитель смог сделать некоторые улучшения, сохранив при этом небольшие размеры. Два кэша L2 были увеличены вдвое до 1 МБ. Это несколько компенсирует последствия снижения производительности после удаления памяти L3. По сравнению с L3 буфер L2 работает на более высокой частоте, требует меньше циклов для обработки инструкций и имеет большую пропускную способность.

Обзор процессора

В целом площадь кристалла Regor равна 117 мм². Он больше Intel Core2 Duos, но их размеры достаточно близки. Процессор AMD Athlon II X2 240 функционирует на частоту 2,8 ГГц при 1,425 В и имеет тепловую мощность 65 Вт. Это означает конкурентное соотношение цены к производительности по сравнению с чипами Pentium, низкое тепловыделение и большой потенциал разгона.

Изготовитель реализует AMD Athlon II X2 240 processor по 60 $, и это справедливая стоимость. Предложения Intel в этой ценовой категории (Celeron E1600 и Pentiums E5x00) конкурировать с ним не могут. Если учесть гибкость процессора в поддержке AM2+/AM3 и DDR2/DDR3, команд SSE3, SSE4A, SSE2, MMX, а также функций Cool"n"Quiet, Enhanced 3DNow!, AMD64, NX bit и технологии AMD-V, то становится ясно, что Intel нуждается в чем-то новом в более низких сегментах рынка. Вероятно, наиболее важной особенностью модели является технология виртуализации, которую Intel поддерживает только в процессорах более высокого класса Core 2 Duos и Quad. Малому бизнесу понравится эта функция всего за 60 долларов.

Контроллер памяти линейки Athlon ІІ Х2 обеспечивает поддержку DDR2 1066 МГц и DDR3 1066 МГц, в отличие от других модификаций Athlon X3 и X4, совместимых с DDR3 до 1333 МГц. Но это не проблема, так как можно вручную заставить ОЗУ работать на частотах до 1600 МГц. Процессор устанавливается либо на сокет AM3, либо на платформе AM2+, что дает пользователям возможность произвести дешевое обновление, если они хотят продолжать использовать свою материнскую плату AM2/AM2+ и память.

Разгон возможен только при повышении частоты HT Link, поскольку множитель заблокирован до 14x и может быть только снижен.

Понятно, что AMD ориентируется на не требовательных или бюджетных пользователей. Модель предлагает все, что требуется от среднего процессора: низкое энергопотребление, низкое выделение тепла, хорошая производительность, технологическая поддержка и, что самое важное, невысокая цена. Разработчики HTPC, скорее, предпочтут энергоэффективные е-модификации линейки Athlon ІІ Х2 или Х3. Нормальная версия поставляется с более высоким напряжением, что приводит к повышенному энергопотреблению, нагреву и шуму кулера.

Характеристики AMD Athlon II X2 240:

- число ядер: 2;

- кодовое название: Regor;

- сокет: АМ2+/АМ3;

- частота: 2800 МГц;

- кэш L2: 1 МБ/ядро;

- кэш L3: нет;

- процесс: 45 нм;

- площадь кристалла: 117 мм 2 ;

- проектная тепловая мощность: 65 Вт.

Тестирование: Everest Ultimate

Everest отлично подходит для быстрой диагностики компонентов компьютера, для проверки базовой синтетической производительности процессора, а также пропускной способности памяти и латентности. Из результатов видно, что отсутствие кэша L3 у Processor AMD Athlon TM II X2 240 на самом деле увеличивает пропускную способность и улучшает латентность, поскольку данные не должны проходить через большой кэш L3 перед доступом к системной памяти. Конечно, эти результаты не отражают производительности реальных приложений.

Таким образом, скорость чтения памяти составила 8941 МБ/с, записи - 7197 МБ/с, копирования - 10538 МБ/с, латентность - 47,6 нс. Соответствующие значения, например, для Phenom ІІ Х2 550 ВЕ равны 8560 МБ/с, 6686 МБ/с, 10767 МБ/с и 50,5 нс.

Синтетические тесты

Известный и широко используемый синтетический тест производительности 3D Mark Vantage проверяет игровые характеристики ПК. С другой стороны, PC Mark Vantage тестирует другие аспекты эффективности процессора, такие как кодирование видео, мультимедийные функции, базовые игровые возможности и работа в офисной среде.

AMD Athlon II X2 240 демонстрирует ожидаемое быстродействие. В 3D Mark он привязан к своему основному конкуренту Pentium E5200, хотя и не слишком далек от Core2 Duo Е8200. Процессор немного отрывается от E5200 в PC Mark при тестировании сегментов, а не игровых характеристик. Хорошей новостью здесь является то, что нет существенного снижения быстродействия по сравнению с Phenom II X2 с равной тактовой частотой Это означает, что processor AMD Athlon TM II X2 240 может иметь аналогичную производительность на такт.

Графика

Являясь инструментом, необходимым для всех фотографов и графических дизайнеров, Adobe Photoshop позволяет творить чудеса с плохо сделанными фотографиями. Проверка базовой производительности процессора в Adobe Photoshop CS4 с помощью небольшого пользовательского действия заняла у данного ЦПУ 29 с по сравнению с 28,1 с у Phenom ІІ Х2 2,8 ГГц.

Cinebench R10

Инструменты 3D-рендеринга, использовавшиеся для тестирования быстродействия процессора, такие как Cinebench R10, Blender и POV Ray, имитируют работу в реальном времени со встроенными тестовыми сценариями. 3D-рендеринг долгое время был местом доминирования Intel, но AMD продолжает прогрессировать со своими новым моделями и уже не так сильно отстает. С тестом процессор справился за 179 с.

Сжатие файлов

7Zip является бесплатным инструментом архивирования и сильной альтернативой популярной программе WinRAR. Пользователи тестировали процессор, используя оба приложения для проверки его производительности с активированной многопоточностью с результатом 5393 MIPS и 1276 кБ/с. Одним из вариантов проверки является измерение времени, необходимого для сжатия файла изображения размером 700 МБ. Результаты говорят о том, что поддержка многопоточности в этом случае не работает так же хорошо, как в предыдущих тестах. Процессоры AMD, похоже, любят работать с архивами и демонстрируют приличные уровни производительности. Athlon ІІ Х2 240 значительно превосходит Pentium E5200 и приближается к Core 2 Duo E8200.

Игры

Хотя Athlon ІІ Х2 и является бюджетным процессором, его можно назвать и бюджетным геймерским ЦПУ. По сравнению c AMD Phenom ІІ Х2 с той же частотой, но с кэшем L2 объемом 512 КБ на ядро и большим 6-МБ кэшем L3, производительность данного чипа оказывается не такой уж низкой. В среднем снижение быстродействия составляет всего 3-5 к/с, что означает, что он не уступает гораздо более дорогому Phenom ІІ Х2. Кроме того, по отзывам пользователей, тестирование показывает заметное преимущество перед Pentium E5200, который стоит на несколько долларов дороже, а Celeron E1600 просто не подходит для игр.

Процессор, подкрепленный графической картой HD4890, в Far Cray 2 позволяет достичь 85 к/с при разрешении 1024 х 768 и 75 к/с при 1920 х 1200. Игра resident Evil 5 идет на скорости 100 к/с при 768р и 83 к/с при 1200р. GTR Evolution при 1024х768 показывает результат в 70 к/с и 67 к/с соответственно.

Потребляемая мощность

AMD Athlon II X2 240 AM3 удалось снизить энергопотребление на 20 Вт до 196 Вт, что хорошо, но недостаточно. Как показывают графики низкого напряжения, осталось много возможностей для улучшения. C"n"Q делает свою работу неплохо, уменьшая нагрузку на холостом ходу на 12 Вт до 149 Вт.

Проверка возможностей системы показала, что она может поддерживать стабильную работу на частоте 2,80 ГГц с напряжением ядра 1,1 В, тогда как номинальное его значение составляет 1,425 В. Понятно, что AMD нуждается в повышении потенциала из соображений стабильности работы, но значение 1,425 кажется слишком завышенным. Здесь важную роль играет брендинг, чтобы можно было отличить энергоэффективные 45-ваттные устройства от обычных мощностью 65 Вт.

С помощью нескольких простых настроек BIOS и тестирования стабильности можно создать свою собственную экономную модель. По отзывам пользователей, им удалось снизить потребляемую мощность AMD Athlon TM II X2 240 на 30 Вт с 196 до 166 Вт под нагрузкой.

Температура нагрева

К сожалению, по отзывам пользователей, тестируемая модель, как и многие другие процессоры AMD, дает неправильные показания. В режиме ожидания она выдает значения ниже температуры окружающей среды, чего достаточно, чтобы отклонить результаты как недействительные.

Разгон

AMD Athlon II X2 240 2,8 GHz выпускается с блокированным на максимальном значении множителем частоты, поэтому разогнать процессор можно, только повышая значения HT Link. Компания-производитель решила проблемы стабильности, которые проявились при увеличении HT в первых поколениях чипов Phenom. В итоге модель достигла тактовой частоты 3780 МГц при множителе x14, HT Link равном 270 МГц и напряжении 1,51 В. Дальнейшее увеличение последнего с лучшим охлаждением и некоторыми дополнительными настройками позволяет превысить 4 ГГц. Поскольку разгон должен выполняться через HT Link, частота памяти и Northbridge также увеличиваются до 1440 МГц и 2160 МГц соответственно.

Достоинства и недостатки

По отзывам пользователей, положительными чертами процессора является его хорошая производительность для бюджетного двухъядерного ЦПУ, совместимость с АМ2/DDR2, поддержка тех же технологий, что и AMD Phenom, отличная цена и возможности разгона и замедления. К недостаткам устройства следует отнести большое энергопотребление и завышенное номинальное напряжение.

Заключение

Еще один недостаток AMD Athlon II X2 240 состоит в том, что дополнительное ядро обойдется в 15 $, если приобрести Х3 425. Возможность обработки большего количества потоков означает повышение производительности в перспективе, поскольку число приложений, поддерживающих более 2 ядер, постоянно растет. Но все еще есть пользователи, которым требуется недорогое эффективное ЦПУ, и Dualcore AMD Athlon II X2 240 для них вполне может оказаться идеальным вариантом.

В играх ЦПУ способен превзойти X3 или даже X4 из-за большего кэша L2.

Серьезных недостатков у модели нет. Чип делает то, что должен. Выполняет он свою работу очень хорошо, дешево и эффективно. Если использовать недорогую материнскую плату AMD 785G с памятью SidePort, то можно получить отличную мини-платформу для домашнего кинотеатра или даже небольшую портативную игровую приставку для локальных сетей. Учитывая совместимость AMD Athlon II X2 240 2800 МГц с AM2+ и ОЗУ DDR2, то этот маленький чип начинает выглядеть очень универсальным и гибким. Не стоит забывать также о его очень хорошем разгоне и потенциале снижения напряжения.

Таким образом, при цене 60 $ стоит подумать о дешевом обновлении системы HTPC или небольшой игровой платформы.

Обзор процессоров AMD Athlon II X2 245, Athlon II X4 620 и Phenom II X3 705e

Введение

В данной статье речь пойдет о трех процессорах AMD, попавших ко мне на тестирование - Athlon II X2 245 , Athlon II X4 620 и Phenom II X3 705e . Эти процессоры предназначены для построения на их основе недорогих компьютеров. Благодаря использованию универсального контроллера памяти, поддерживающего память DDR2 и DDR3, процессоры можно устанавливать как в материнские платы с разъёмом Socket AM3 , так и в более старые - с Socket AM2+ .

Все три процессора будут протестированы на номинальной частоте, которая у каждой модели своя, а так же в разгоне до одной фиксированной частоты, что позволит оценить влияние количества ядер и объема кэш памяти на производительность. Будет попытка разблокирования четвертого ядра у Phenom II X3 705e (у двух других процессоров, к сожалению, разблокировать нечего). Так же я расскажу о том, как добиться высокого разгона по частоте HTT (так называется "шина" у современных процессоров AMD).

Спецификации

Спецификации процессоров сведены в таблицу:

|

Наименование CPU |

Athlon II X2 245 |

Athlon II X4 620 |

Phenom II X3 705e |

|

Процессорный разъём |

|||

|

Степпинг |

|||

|

Тепловыделение (TDP) |

|||

|

Техпроцесс |

|||

|

Номинальная частота |

|||

|

Частота HTT |

|||

|

Частота HT-Link / NB |

2000 / 2000 МГц |

||

|

Номинальный множитель |

|||

|

Количество ядер |

|||

|

64 / 64 Кб на ядро |

|||

|

Контроллер памяти (IMC) |

|||

|

Поддержка памяти |

DDR2-800/1066 и DDR3-1066/1333 |

||

|

Поддержка технологии виртуализации (AMD-V) |

|||

* Heka - тот же Deneb, только с одним отключенным ядром

Внешне процессоры ничем не отличаются, за исключением маркировки на крышке теплораспределителя:

- Athlon II X2 245: ADX245OCK23GQ CAEEC AE 0925EPJW

- Athlon II X4 620: ADX620WFK42GI AADAC AD 0919EPAW

- Phenom II X3 705e: HD705EOCK3DGI AACYC AC 0911EPMW

Тестовая конфигурация и драйверы

Для тестирования был использован открытый стенд со следующей конфигурацией:

- Процессоры:

- Athlon II X2 245 С2 (Regor)

- Athlon II X4 620 С2 (Propus)

- Phenom II X3 705e С2 (Heka)

- Материнская плата: MSI 790FX-GD70, AMD RD790+SB750, BIOS 1.7

- Память: G.Skill Perfect Storm F3-16000CL7T-6GBPS 7-8-7-20 1.65V 3x2048Mb (использовались только два модуля памяти)

- Видеокарты: Sapphire Radeon HD4830 512Mb DDR3 PCI-E

- Жёсткий диск: Western Digital WD1500HLFS (Velociraptor), 150 Gb

- Блок питания: Topower PowerTrain TOP-1000P9 U14 1000W

- Термопаста: KPT-8 (производства GMinform)

Для тестирования была использована операционная система Windows 7 Ultimate build 7600 x86. Было установлено обновление DirectX от августа 2009 года и драйвера AMD SATA (AHCI) Controller Driver v1.2.0.125, AMD PCI Express (3GIO) Filter Driver v1.3.0.49 и AMD Catalyst Driver v10.2.

Включение четвертого ядра Phenom II X3 705e

Разрабатывать и производить физически разные процессоры не всегда выгодно. Гораздо быстрее можно получить процессор с меньшим количеством ядер, просто отключив их. К тому же открывается возможность пустить в продажу бракованные кристаллы, у которых одно или два ядра не работают, либо работают нестабильно. Именно так появились 3-ядерные процессоры AMD. Ядра Heka (Phenom II X3 7xx) и Rena (Athlon II X3 4xx) не что иное, как 4-ядерные Deneb и Propus соответственно, только с отключенным одним ядром. Так же не существует и ядра Callisto (Phenom II X2 5xx), являющегося на самом деле все тем же ядром Deneb с двумя отключенными ядрами. Но ядро Regor уже изначально было разработано 2-ядерным и без L3-кэша, поэтому у процессоров Athlon II X2 2xx включить уже ничего нельзя.

Все что необходимо для включения (разблокирования) ядер, помимо процессора у которого они были отключены - материнская плата с южным мостом SB750 и поддержкой функции Advanced Clock Calibration (ACC) в BIOS. В использованной для тестирования материнской плате MSI 790FX-GD70 поддержка включения ядер появилась не сразу, а только начиная с версии BIOS v1.6, выпущенной осенью прошлого года. Для включения четвертого ядра у Phenom II X3 705e мне понадобилось только установить в положения Enabled опции Unlock CPU core и Advanced Clock Calibration и перезагрузится. В программе CPU-Z процессор определился как 4-ядерный Deneb "05e":

Четвертое ядро оказалось полностью рабочим. Проблем со стабильностью не возникло как в номинале, так и в разгоне.

Разгон и температурный режим

Для разгона использовался боксовый кулер от процессора AMD Phenom II 940. В этот раз я не стал искать предел разгона всех трех процессоров на воздушном охлаждении. Вместо этого я сначала определил предел разгона на боксовом кулере наиболее горячего из всех трех процессоров - Athlon II X4 620. Затем убедился, что на этих частотах работают два оставшихся процессора Athlon II X2 245 и Phenom II X3 705e. После чего нашел наименьшие напряжения Vcore и CPU_NB для них, при которых они сохраняют стабильность на этих же частотах, и произвел замер температуры в покое и под нагрузкой в программе LinX.

Почему именно "частотах"? Потому что я считаю неправильным разгонять процессор только по основной частоте, забывая о том, что встроенный контроллер памяти работает на отдельной частоте и что его частота то же довольно сильно влияет на производительность. Частотой, на которой смогли работать все три процессора на боксовом кулере, стала 3600 МГц. Частота NB была при этом 2700 МГц, то есть на 700 МГц выше номинальной. Эти частоты можно считать минимумом. До них без труда разгонится любой Phenom II или Athlon II на воздушном охлаждении. Отличия будут лишь в необходимых для этого напряжениях и полученных после разгона температурах.

Данные о полученных напряжениях и температурах сведены в таблицу:

|

Athlon II X2 245 |

Athlon II X 4 620 |

Phenom II X3 705e * |

||||

* в скобках даны значения температур в режиме четырех ядер

Несмотря на самые высокие номинальные напряжения, Athlon II X2 245 оказался самым холодным процессором из трех. Причина этого в наличии у него всего двух ядер и отсутствии L3-кэша. Для разгона до 3600 МГц не потребовал повышения напряжения Vcore, а наоборот позволил снизить его на 0.025V, что привело к получению одинаковых температур в номинале и разгоне. Имеет хорошие шансы на разгон до 4 гигагерц в случае применения хорошего воздушного кулера или СВО. Частота максимальной валидации в CPU-Z на боксовом кулере - 4094 МГц с напряжением 1.55V:

Athlon II X4 620 - самый горячий процессор из трех. Для разгона до 3600 МГц не потребовал повышения Vcore до 1.53V, что привело к высоким температрурам в нагрузке (до 70°C). Хорошего разгона на воздухе от него ждать не стоит. Частота максимальной валидации в CPU-Z на боксовом кулере - 4015 МГц с напряжением 1.53V:

Phenom II X3 705e отличился самыми низкими напряжениями как в номинале, так и с разгоном. Имеет неплохой потенциал разгона, но для его полного раскрытия потребует эффективного кулера. Включение четвертого ядра у Phenom II X3 705e привело к повышению температуры всего лишь на 1-2 градуса. Частота максимальной валидации в CPU-Z на боксовом кулере - ровно 4000 МГц с напряжением всего 1.40V (режим четырех ядер):

С охлаждением процессоров жидким азотом предел разгона по основной частоте полностью определился пределом разгона по частоте HTT. Athlon II X4 620 и Phenom II X3 705e (в том числе и в режиме четырех ядер) без проблем взяли 5 гигагерц, а Athlon II X2 245 - 5423 МГц. Уверен, что они покорили бы и 6 гигагерц, если бы не заблокированный множитель.

Разгон по частоте HTT

HTT - это частота, которая используется в системах на базе процессоров AMD для получения остальных частот (основная частота процессора, частота памяти, частота контроллера памяти, частота шины Hyper Transport) путем умножения на соответствующие множители. По сути это аналог базовой частоты (BCLK) у процессоров Core i7/i5/i3. Именно от способности материнской платы и процессора работать на высокой частоте HTT зависит предел разгона процессоров AMD с заблокированным на повышение множителем. Если взять, к примеру, Phenom II X3 705e с его максимальным множителем 12.5, то для достижения частоты 4000 МГц (достижимо на воздухе) понадобится частота HTT 320 МГц, что уже не мало. А для частоты 5000 МГц (легко достижимо на жидком азоте)нужно будет уже 400 МГц HTT.

Секрет достижения высокой частоты HTT прост. Во-первых, нужно снизить множитель (делитель) частоты памяти до минимально возможного 1:1 для материнских плат с AM2+/DDR2 и 1:2 для AM3/DDR3. Это необходимое условия для достижения частот HTT в интервале 400-500MHz. Причем если 400 МГц вполне достижимо с 1:2 (AM3/DDR3), то для 450-500 МГц уже точно нужен будет множитель 1:1 и материнская плата с поддержкой DDR2. Кроме этого еще нужно снизить множитель шины Hyper Transport и так же до 1x (AM2+/DDR2) или 2x (AM3/DDR3). Частота Hyper Transport при этом станет в 2-2.5 раза ниже номинальной, но на производительность это практически никак не влияет. Такие высокие частоты могут понадобиться разве что для бенчмаркинга, а для обычной работы можно ограничиться частотой HTT 300…325 МГц, которая достижима с множителем памяти 3:8 и множителем Hyper Transport x6. Отдельно хочу заметить, что процессора по основной частоте, а так же множитель частоты на которой работает контроллер памяти (CPU_NB), никак не влияют на разгон по частоте HTT и их можно устанавливать на свое усмотрение.

Конечно, одними только множителями предела по HTT не достичь, та же необходимо повышать напряжения. Оптимальные значения напряжений могут быть разными для разных материнских плат, чипсетов, процессоров и типа охлаждения. Если хотите высокого разгона по частоте HTT (и не только) - не ленитесь находить их сами, за вас никто этого не сделает. Я перечислю те напряжения, которые использовал при проверке процессоров Athlon II X4 620, Athlon II X2 245 и Phenom II X3 705e на MSI 790FX-GD70 (только те, которые влияли на разгон по частоте HTT):

- Напряжение на шине Hyper Transport (HT Voltage) = 1.30V;

- Напряжение на северном мосту (NB Voltage) = 1.25V;

- Напряжение на памяти (DRAM Voltage) = 1.90V (выше было опасно для Elpida Hyper);

- Напряжение CPU_VDD = 1.175…1.425V (максимально возможное в BIOS, разное для каждого процессора).

Так же необходимо следить за температурой северного моста на материнской плате. Многие производители ограничиваются пассивными радиаторами для охлаждения северного моста и если система собрана на открытом стенде, а для охлаждения процессора используется кулер, не создающий обдува пространства вокруг сокета, то в таких условиях вполне возможен нагрев северного моста до температур +60°C и выше. Это вполне нормальные рабочие температуры, но если хотите высокого и стабильного разгона HTT - придется их снизить. Самое простое (и в большинстве случае достаточное) решение - установить дополнительные вентиляторы на обдув и заменить термоинтерфейс материнской платы на хорошую термопасту.

Еще один важный момент в разгоне по частоте HTT - возможность изменять её после старта системы в программах типа SetFSB или при помощи возможностей материнской платы. У MSI 790FX-GD70 для этого имеется специальное "колесо" - OC Dial. Особенность этой материнской платы стабильно работать на частотах HTT гораздо выше тех, на которых она способна стартовать, я обнаружил еще с процессором Phenom II X4 965. С ним я не мог заставить систему стартовать если установить в BIOS частоту HTT выше 354 МГц, но увеличив её до 400 МГц при помощи "колеса" смог пройти LinX и другие тесты. Так же получилось и другими процессорами - частота старта была примерно на 50…55 МГц ниже предельной частоты HTT, достигнутой при помощи динамического разгона.

Результаты разгона по частоте HTT с охлаждением процессора боксовым кулером получились следующие:

- Athlon II X2 245: 377 МГц (старт на 325 МГц);

- Athlon II X4 620: 388 МГц (старт на 334 МГц);

- Phenom II X3 705e: 415 МГц (старт на 361 МГц).

С охлаждением процессоров жидким азотом предел по частоте HTT стал немного ниже (вероятно, это связано с более высокой частотой и напряжениями Vcore и CPU_NB).

- Athlon II X2 245: 374 МГц (старт на 325 МГц);

- Athlon II X4 620: 387 МГц (старт на 334 МГц);

- Phenom II X3 705e: 404 МГц (старт на 361 МГц).

Сравнение производительности

Замер производительности осуществлялся в восьми разных режимах - каждый процессор в номинале и с разгоном, а так же Phenom II X3 705e в режиме четырех ядер. В режимах с разгоном все процессоры имели фиксированную частоту 3600 МГц (12x300), а встроенный контроллер памяти был разогнан до 2700 МГц. Память во всех режимах (как с разгоном, так и без) работала на частоте 1600 МГц с таймингами 6-6-6-18 1T. Вторичные тайминги были оставлены на усмотрение материнской платы, но я проследил за тем, чтобы они устанавливались равными для всех трех сравниваемых процессоров.

Для замера производительности были использованы следующие приложения, бенчмарки и игры:

- SuperPi / mod1.5 XS - режимы 1M и 32M

- Hexus PiFast v4.1 - Total computation time

- wPrime v1.55 - режимы 32M и 1024M

- Fritz Chess Benchmark v4.2 - Kilo nodes per second

- Nuclearus Multicore v2.0.0 - Total Score

- CineBench R10 - CPU Benchmark (xCPU)

- 7-Zip v4.65 (32Mb) - Общий рейтинг (MIPS)

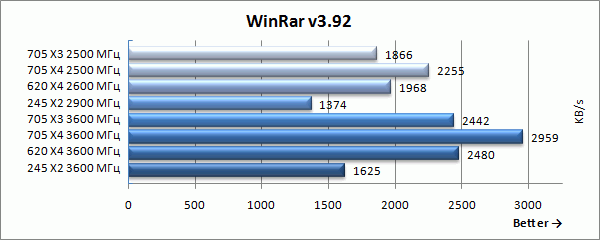

- WinRar v3.92 - Speed (KB/s)

- Flac Encoder v1.21 - play/CPU ratio. Результат рассчитывался как длительность тестового файла в секундах, делённая на время, затраченное процессором на кодирование этого файла. Для тестирования использовался файл длительностью 3609 секунд. Чем больше показатель play/CPU ratio, тем лучше.

- Lame MP3 Encoder v3.98.2 - play/CPU ratio

- TechArp x264 Benchmark HD v2.0 (v0.59.819M) - fps при кодировании в MP4

- Lavalys Everest Ultimate v5.02.1795 beta - Memory Read / Write / Copy / Latency

Полученные результаты сведены в таблицу:

|

Бенчмарк |

705 X3 2500 МГц |

705 X4 2500 МГц |

620 X4 2600 МГц |

245 X2 2900 МГц |

705 X3 3600 МГц |

705 X4 3600 МГц |

620 X4 3600 МГц |

245 X2 3600 МГц |

||

|

Hexus PiFast v4.1 |

||||||||||

|

Fritz Chess v4.2 |

||||||||||

|

Nuclearus v2.0.0 |

||||||||||

|

CineBench R10 - xCPU |

||||||||||

|

7-Zip v4.65 - 32Mb |

||||||||||

|

Flac Encoder v1.21 |

||||||||||

|

Lame MP3 Encoder v3.98.2 |

||||||||||

|

x264 Benchmark HD v2.0 - MP4 |

||||||||||

|

Everest v5.30.2034 Memory Benchmark |

||||||||||

* Nuclearus 2.0.0 не поддерживает 3-ядерные процессоры и выдаёт результат как на 1-ядерных.

** 7-Zip v4.65 не поддерживает 3-ядерные процессоры и с настройками по умолчанию выдаёт результат как на 2-ядерных. Чтобы задействовать все ядра, количество потоков (опция "Number of CPU threads") устанавливалось равным шести (возможность задать ровно три потока в 7-Zip отсутствует).

Часть бенчмарков (например, SuperPi, wPrime, WinRar) показывают результаты хуже на "Vista-подобных" системах, к которым относится и Windows 7. Это нужно учитывать, если сравнивать с результатами из других источников, полученных на Windows XP.

Заключение

Рассмотренные в статье процессоры совсем не новые и уже присутствуют на рынке около года, но за это время в секторе low-end у главного конкурента Intel так и не появилось ни одного процессора под современный сокет, который был бы сравним с ними по цене. Двуядерный Intel Pentium G6950 стоит почти как четырехядерный AMD Athlon II X4 620, а четырехядерников дешевле Core 2 Quad Q8200 (от $150 и выше) нет вообще. Конечно, еще есть Celeron и Pentium Dual Core под Socket 775, но не думаю, что можно назвать перспективной покупку процессора для устаревшей платформы. Кроме низких цен, AMD предлагает широкий выбор моделей - с 2-3-4 ядрами, с L3-кэшем и без него, с возможностью включения ядер, а так же с возможностью использования в материнских платах с поддержкой как DDR2, так и DDR3 памяти.

С разгоном у процессоров AMD поколения K10.5 все стало значительно лучше, чем у K10 (первые Phenom). Теперь разгон до частоты 3600 МГц не проблема даже на боксовом кулере, а с более эффективным охлаждением можно достичь или хотя бы приблизится к отметке в 4 ГГц. Но самое большое улучшение принесла полная победа над "колдбагом". Теперь мы просто заливаем полный стакан жидкого азота и спокойно разгоняем до 6 ГГц и выше (а в случае стпеппинга C3 - возможно и до 7 ГГц) любой процессор со свободным множителем (серия Black Edition). А даже если множитель не свободный, в большинстве случаев можно добиться 5 ГГц даже на младших моделях с низким множителем. Единственное что огорчает - низкий разгон памяти. Встроенный контроллер памяти не способен работать на частотах 2000 МГц и выше. Даже разгон памяти до частот 1800…1900 МГц и то не всегда возможен. Остается надеяться, что разгон памяти будет улучшен в будущем с выпуском новых степпингов ядра.

Выводы по каждому процессору в отдельности:

- Athlon II X2 245 : Дешевый и холодный процессор. Для разгона не требует особо эффективного кулера и не требует сильного поднятия напряжения (номинальное напряжение у него и так достаточно высого - 1.425V). Использует ядро Regor, поэтому о разблокировке ядер придется забыть. Отсутствие L3-кэша частично компенсируется увеличенным вдвое L2-кэшем (1024Kb на каждое ядро). Будет хорошим выбором, в случае если нужно собрать современный компьютер максимально дешево и при этом не планируется покупка дорогой системы охлаждения, но планируется разгон.

- Athlon II X4 620 : Этот процессор, в отличии от предыдущего, значительно горячее как в номинале, так и в разгоне. Для нормального разгона требует поднятия напряжения до уровня 1.50V-1.55V, что в свою очередь требует эффективной системы охлаждения. Ядро Propus не содержит отключенных ядер, а L3-кэш у него отсутствует физически, так что и тут любителям "халявы" надеяться не на что. Выбор тех, кому просто нужен недорогой 4-ядерник безо всяких заморочек с разгоном и разблокированием. Купил-поставил-забыл.

- Phenom II X3 705 e : Самый интересный процессор из этой троицы. Буква "e" в названии модели указывает на его принадлежность к серии Energy Efficient, что означает пониженный до 65W уровень энергопортебления (сравнимо с энергопотреблением двуядерных Athlon II X2). Достигается это отбором кристаллов, способных работать на пониженном до 1.175V напряжении Vcore. Второстепенные напряжения (CPU_NB, CPU_VDD) у него так же снижены. Как результат - процессор достаточно холодный по сравнению с другими 3 и 4 ядерными моделями. Ядро Heka (3-ядерный вариант Deneb) допускает возможность разблокировки 4 ядра, хотя это и не гарантируется - это ядро вполне может оказаться не рабочим или работающим недостаточно стабильно. Но в случае удачи вы получите полноценный 4-ядерный Deneb, с возможностью хорошего разгона и низким уровнем энергопотребления и тепловыделения.

Администрация сайта сайт выражает благодарность нашему партнеру, компании AMD за предоставленные на тестирования процессоры.

Обсудить данный материал можно в специальной ветке нашего .

Изучаем последние «белые пятна» истории процессоров

Мы думали, что в рамках тестирования устаревших платформ придется ограничиться всего двумя статьями, посвященными процессорам под Socket AM2, куда не вошли очень многие интересные с исследовательской точки зрения модели, однако действительность оказалась к нам чуть более благосклонной – удалось добыть еще четыре Athlon 64. Причем очень хорошо заполняющие пробелы предыдущих тестирований, так что сегодня мы ими и займемся. Подключив к участию также и Sempron 3200+ из первой статьи , но не устраивая межплатформенных соревнований. Причина – проста и понятна: особо не с кем сравнивать. Как мы уже убедились сверху все семейство Athlon 64 X2 (за исключением, может быть, топового 6400+) «перекрывают» такие процессоры, как А4-3400 или даже специфичный и нишевый Celeron G530T, ну а среднему классу и супротив Celeron G460 сложно устоять. А вот как там дела в среднем и нижнем классе обстоят (точнее, обстояли) внутри – как раз и любопытно взглянуть. Чем мы и займемся.

Конфигурация тестовых стендов

| Процессор | Sempron 3200+ | Athlon 64 3000+ | Athlon 64 3500+ |

| Название ядра | Manila | Orleans | Orleans |

| Технология пр-ва | 90 нм | 90 нм | 90 нм |

| Частота ядра, ГГц | 1,8 | 1,8 | 2,2 |

| 1/1 | 1/1 | 1/1 | |

| Кэш L1, I/D, КБ | 64/64 | 64/64 | 64/64 |

| Кэш L2, КБ | 128 | 512 | 512 |

| Оперативная память | 2×DDR2-667 | 2×DDR2-667 | 2×DDR2-667 |

| Сокет | AM2 | AM2 | AM2 |

| TDP | 65 Вт | 65 Вт | 65 Вт |

Начнем с одноядерных моделей. Как видим, для полного счастья нам по-прежнему не хватает еще Sempron 3400+: у него та же частота, что у Sempron 3200+ и Athlon 64 3000+, но кэш-памяти 256К байт. Т.е. если бы удалось найти такую модель, мы бы получили полную линейку L2 (128/256/512) для одноядерных моделей на одинаковой частоте. Но что удалось добыть – то удалось. Зато Athlon 64 вообще появились среди протестированных, причем сразу два, так что можно будет и прирост относительно тактовой частоты оценить.

| Процессор | Athlon 64 X2 4200+ (W) | Athlon 64 X2 4200+ (B) | Athlon 64 X2 4400+ |

| Название ядра | Windsor | Brisbane | Windsor |

| Технология пр-ва | 90 нм | 65 нм | 90 нм |

| Частота ядра, ГГц | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

| Кол-во ядер/потоков вычисления | 2/2 | 2/2 | 2/2 |

| Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ | 128/128 | 128/128 | 128/128 |

| Кэш L2, КБ | 2×512 | 2×512 | 2×1024 |

| Оперативная память | 2×DDR2-800 | 2×DDR2-800 | 2×DDR2-800 |

| Сокет | AM2 | AM2 | AM2 |

| TDP | 89 Вт | 65 Вт | 89 Вт |

В списке двухъядерных моделей будут три процессора, два из которых носят одинаковое название – увы, но таковы издержки «старых» систем наименования по частоте или рейтингу производительности: дуплеты, триплеты и более того тогда сыпались как из рога изобилия. Причем 4200+ (равно как и 3800+, 4600+, 5000+... продолжить самостоятельно) еще в какой-то степени повезло – «тезки» имели одинаковые частоты и емкость L2. Почему вообще образовались пары? Сначала Athlon 64 X2 использовали 90 нм кристалл Windsor, а потом перешли на 65 нм Brisbane. Получился такой вот своеобразный бардак, в другой подлинейке подросший. Дело в том, что Windsor мог иметь как 1 МиБ кэш-памяти, так и 2 МиБ (512К/1024К на ядро, соответственно), а Brisbane – только меньшее из этих значений. В результате Athlon 64 X2 4000+/4400+/4800+ и далее были совсем разными. Например, 90 нм 4400+ (тоже участник нашего тестирования) это 2,2 ГГц и 2х1024 L2, а 65 нм 4400+ – 2,3 ГГц и 2х512. Неразбериху усугубляло и то, что массовые Windsor были как обычными (TDP 89 Вт), так и энергоэффективными (TDP 65 Вт), а Brisbane – только вторыми. В общем, в ассортименте AMD было три массовых Athlon 64 X2 4200+ и еще один встраиваемый процессор с таким же названием (на деле – тот же АМ2, тот же Brisbane, но 35 Вт)! А как их можно было различить? Только по маркировке, причем полной – начало было сходным, т.е. ADO4200 – два процессора: надо еще и «хвостик» для ясности читать.

В общем, такой вот экскурс в историю, дабы напомнить любителям поныть о добрых старых временах и непонятности нынешних процессорных номеров о том, как тогда все обстояло на самом деле:) Что же касается темы тестирования, то нам эта тройка Athlon 64 X2 позволит поискать ответы сразу на три вопроса. Первые два – очевидны: полезность увеличенной кэш-памяти («канонический» 4200+ против 4400+) и соотношение производительности двух микроархитектур. Третий же «всплывает» если внимательно посмотреть на ТТХ: 4200+ на Windsor это в точности два Athlon 64 3500+ в одном сокете. Соответственно, и польза (или ее отсутствие) от второго ядра будет видна очень хорошо, причем без «возмущающего» эффекта от общей кэш-памяти или разной емкости кэшей.

Как мы уже писали ранее, с поддержкой оперативной памяти процессорами под АМ2 есть свои тонкости. Одноядерные модели официально ограничены DDR2-667, но на практике не имеют ничего против установки частоты 800 МГц. Это положительный момент, но есть и отрицательный – делители могут быть только целочисленными, так что «истинные» 800 получаются только в процессорах, частота которых нацело делится на 400. Во всех остальных случаях все несколько хуже – для процессоров с частотой 1,8 ГГц реальный режим работы памяти вообще DDR2-720, а при 2,2 ГГц получаем DDR2-732. Понятно, что с учетом слабости (с точки зрения современности) самих ядер (или, даже, ядрышек:)) это особой роли не играет, но помнить о таком поведении «старичков» стоит.

Тестирование

Традиционно, мы разбиваем все тесты на некоторое количество групп, и приводим на диаграммах средний результат по группе тестов/приложений (детально с методикой тестирования вы можете ознакомиться в отдельной статье). Результаты на диаграммах приведены в баллах, за 100 баллов принята производительность референсной тестовой системы сайт образца 2011 года. Основывается она на процессоре AMD Athlon II X4 620, ну а объем памяти (8 ГБ) и видеокарта () являются стандартными для всех тестирований «основной линейки» и могут меняться только в рамках специальных исследований. Тем, кто интересуется более подробной информацией, опять-таки традиционно предлагается скачать таблицу в формате Microsoft Excel , в которой все результаты приведены как в преобразованном в баллы, так и в «натуральном» виде.

Интерактивная работа в трёхмерных пакетах

Мы долго разрывались в сомнениях – это одно- или двухпоточные тесты, так что полная определенность в вопросе крайне приятна:) Все-таки первое, причем еще и наблюдается проблема с миграцией процесса по ядрам, свойственная многоядерным процессорам без общей кэш-памяти. А последняя здесь важна – как видим, Athlon быстрее равночастотного Sempron аж на 20%, да и дальнейшее увеличение L2 тоже почти 10% прибавляет. На первый взгляд это кажется несущественным на фоне прироста от увеличения тактовой частоты, но не забываем, что 3000+ и 3500+ разделяет целых 400 МГц. Соответственно, возникает вопрос – каким образом AMD планировала скомпенсировать уменьшение емкости кэш-памяти в Athlon 64 X2 4400+ на Brisbane увеличением частоты всего на 100 МГц, если этот кристалл при прочих равных еще и чуть медленнее, чем Windsor? Впрочем, делать выводы по первой группе тестов, конечно, несколько опрометчиво, так что подождем.

Финальный рендеринг трёхмерных сцен

Несмотря на резко изменившийся характер нагрузки, Brisbane по-прежнему при прочих равных немного медленнее Windsor. Но более интересно не это, а практически линейная масштабируемость приложений по ядрам. Даже сверхлинейная, что тоже вполне объяснимо – у одноядерного процессора есть одно ядро на все-все-все, а не только потоки прикладной программы, а двух- и более уже может «изыскать» дополнительные ресурсы для служебных процессов с меньшим ущербом для основной работы. Хотя по тоже вполне понятным причинам абсолютные показатели старичков уже далеко не впечатляют: Celeron G465 (современный, с Hyper-Threading, но физически одноядерный и низкочастотный), к примеру, набирает 35 баллов в этой группе тестов, т.е. на уровне Athlon 64 X2 3800+ и лишь на 10% меньше, чем 4200+.

Упаковка и распаковка

Прирост от многоядерности всего 20%, хотя уж два-то ядра умеют использовать два теста из четырех. Но недостатком Athlon с точки зрения этих программ является отсутствие общей кэш-памяти, так что ничего удивительного нет. Даже если ее количество удвоить – 4400+ обгоняет 3500+ в 1,3 раза, а аналогичное соотношение для двух- и одноядерных Celeron равно 1,47. Развернутые комментарии излишни: Pentium D были еще хуже с точки зрения практической реализации, но и на примере Athlon 64 X2 тоже хорошо заметна порочность пути создания многоядерных процессоров путем механического объединения нескольких ядер в одном корпусе. Безусловно, это лучше, чем ничего, но хуже, чем изначально многоядерный дизайн как в тех же Phenom или, хотя бы, Core Duo, за последнее время ставший стандартом де-факто в отрасли.

Кодирование аудио

Линейная масштабируемость и невосприимчивость к емкости кэш-памяти – это мы знали и раньше. Так что относительно новым стал очередной проигрыш Brisbane. Это уже становится однообразным:)

Компиляция

Масштабируемость почти линейная, поскольку здесь уже важна кэш-память, зато можно проследить – насколько она важна. Только не стоит забывать об эксклюзивной ее архитектуре. С учетом этого видим, что переход от 192 КБ (суммарно) Sempron 3200+ к 640 КБ Athlon 64 3000+ дает почти 30% прироста быстродействия. А вот дальнейшее ее увеличение с 640 до 1152 КБ добавляет 10% – в какой-то степени тоже близко к линейной масштабируемости.

Математические и инженерные расчёты

Пара потоков и здесь небесполезна, пусть и в меньшей степени, чем в предыдущих двух группах. Ее значение даже повыше, чем у кэш-памяти или тактовой частоты. Но ничего нового в этом, конечно, нет.

Растровая графика

И здесь пара ядер востребована большинством приложений, пусть и не в полной мере. Зато, кстати, от кэша пользы немного – к вящей радости тех, кто в свое время покупал Sempron. Сейчас, впрочем, ни их, ни Athlon 64, ни даже Athlon 64 X2 в таковом качестве использовать можно только на безрыбье: 62 балла это не только 65 нм Athlon 64 X2 4200+, но и... одноядерный Celeron G440 . В среднем, конечно – пакетные тесты ACDSee любым Athlon 64 X2 выполняются заметно быстрее, однако такая обработка изображений яркое, но, к сожалению, исключение из правил. Другие RAW-конвертеры, где на этапе «проявки» можно распараллелить работу одновременной обработкой нескольких фотографий, поведут себя аналогично. Но после проявки обычно наступает этап ретуширования и прочего – обычно, куда более длительный. Со всеми вытекающими. Особенно для любителей всего альтернативного – если Photoshop частично задействовать многопоточность умеет, то GIMP этому пока вовсе не обучен.

Векторная графика

На первый взгляд и эти две программы тоже, однако это не совсем так – основной проблемой Athlon 64 X2 в них оказывается отсутствие единой кэш-памяти, что и низводит эффект от второго ядра почти до нуля. А то и ниже – Brisbane здесь оказался даже хуже равночастотного Orleans.

Кодирование видео

И вновь близкая к линейной масштабируемость, а также слабая зависимость от емкости кэш-памяти. Все бы, конечно, хорошо... Если сравнивать процессоры только друг с другом, а не с современными моделями, но именно этим мы сегодня и занимаемся. К счастью для старичков, которые для работы такого рода, безусловно, уже не слишком пригодны, даже если достались даром.

Офисное ПО

А вот поработать с такими программами в принципе можно. Не потому, конечно, что «старые» процессоры так уж быстры, а потому, что и новые не слишком далеко ушли от них, поскольку большинство современных технологий приложениями этого класса не используются. Однако какой-никакой прогресс и в однопоточной производительности тоже за прошедшие годы наблюдался, так что даже Celeron G465 обходит Athlon 64 X2 4400+ на 25%. С одной стороны, вроде бы, и ничего критичного. С другой же... а зачем терпеть пусть и мелкие, но неудобства?

Java

Прирост от двухъядерности почти линейный. А вот в плане требовательности JVM к кэш-памяти мы, наконец-то, нащупали тот порог, выше которого можно не «дергаться»: со 192 КБ до 640 КБ почти 15%, но с 640 до 1152 КБ лишь 3%. На SBDC мы наблюдали второе, да и вообще большинство современных процессоров ведут себя подобным образом – в частности, многоядерные Athlon II не хуже аналогичных по частоте и количеству ядер Phenom II, но на то они и современные: либо есть L3, либо L2 большой (от 512К и далее) емкости. А вот «старичков» оказалось полезным протестировать хотя бы для того, чтобы в очередной раз убедиться, что не все зависимости можно продлять бесконечно в любую сторону – бывают пороги, которые все резко меняют. Особенно когда речь идет о кэш-памяти, которой либо хватает (и тогда дальнейшее увеличение уже ничего почти не дает), либо не хватает (и тогда все очень резко замедляется).

Игры

Как мы уже как-то писали, запуск современных игр на одноядерных процессорах – занятие не для слабонервных. Однако получить какой-никакой результат можно, порадоваться почти линейному приросту от второго вычислительного ядра тоже можно, а вот дальше мысль останавливается:) Достаточно вспомнить, что самый быстрый двухъядерный процессор, а именно Pentium G2120 набирает 119 баллов , а самый быстрый четырехъядерный Athlon II X4 651 дотягивает до 121 балла . Выше, конечно, есть всяческие Phenom II, FX и Core, но нам сейчас более интересны бюджетные модели, поскольку главными героями являются слишком уж старые процессоры. Используемая видеокарта на , безусловно, избыточна для обоих названных групп CPU, так что получаем чистое их сравнение. Вот выше уже большой прирост получить сложно – результат Core i7-3770K равен 159 баллам . А вот ниже – почти двукратная разница между современными процессорами за «около 100 долларов» и «старичками», т.е. из примерно 150% отрыва i7-3770K от Athlon 64 X2 4200+ первые 100% приходятся на пропасть между последним и современными бюджетниками. Это, повторимся, даже при использовании видеокарты, которая практически никогда в реальных компьютерах не соседствует ни с какими Athlon. Вывод? Неоднократно уже озвученный: при ориентации на игровое применение компьютера основные средства должны быть потрачены на видеокарту. Во вторую очередь – видеокарта. И в третью – она же. А процессор куда менее важен. Естественно, это не должна быть модель среднего класса шестилетней давности и уже точно не бюджетный процессор того времени, а вот из современных устройств – можно обойтись и недорогим. Можно, конечно, и дорогим, если финансы «не жмут», но только после того, как будет приобретена соответствующая видеокарта. А вот прежде чем приобретать новую дорогую видеокарту для старого компьютера, нужно три раза подумать – возможно, что для начала стоит обновить платформу. Ничего нового, конечно, в этом нет, но в очередной раз убедиться в справедливости прописных истин всегда приятно:)

Многозадачное окружение

Запуск этого экспериментального теста на Sempron (да и одноядерных Athlon 64), как тоже уже было сказано, относится к области стресс-тестирования, поскольку его однократный прогон занимает несколько часов, однако тут уже хорошо заметна разница между играми и «обычными» приложениями. Простая – если в интерактиве низкая производительность это приговор системе, то в прочем... Ну, работает медленно – и что? С задачей же за какое-то время справляется в конечном итоге. Даже если в буквальном смысле слова «перегрузить» компьютер несколькими задачами такого рода, что их и по одной-то на нем вряд ли будут решать. Более интересно другое: как видим, о линейной масштабируемости здесь (в отличие от некоторых других тестов) речь не идет: Athlon 64 X2 4200+ («правильный» т.е. 90 нм) быстрее, чем Athlon 64 3500+ примерно в полтора раза. На момент анонса платформы АМ2 отпускные цены этих двух моделей были равны 359 и 184 долларам соответственно, причем немалое количество тогдашних покупателей Х2 выбирали их «на перспективу»: в расчете на то, что через пару лет одноядерный процессор однозначно потребуется на что-нибудь менять, а вот двухъядерный еще поработает. Можно ли считать это состоявшимся хотя бы сейчас – споры не утихают:) Но интересно даже не это, а то, что в результате развязавшихся уже в том же 2006 году ценовых войн, не прошло и искомой пары лет, как Athlon 64 X2 сильно подешевели. В частности, с июля 2007 года «66-балльный » 6000+ начал отгружаться по 178 долларов. Нехитрая арифметика: 184+178-359=3 доллара в которые обошелся бы такой немного растянутый апгрейд без смены платы и с предположением, что 3500+ после него не нашел бы своего покупателя, вместо покупки 4200+ на старте. Конечно, вряд ли кто-то мог предполагать именно такое развитие событий (и вообще: Если бы я был такой умный до, как моя Сара после (с) ), но любителям «перспективных» платформ и процессоров стоит помнить о том, что бывал и такой вот исторический опыт.

Итого

Как Athlon 64 X2 соотносятся с современными процессорами мы оценили еще в прошлый раз , а с Sempron разобрались в позапрошлый, почему сегодня и решено было отойти от «дальних» сравнений, просто заполнив пробелы в знаниях о процессорах для Socket AM2. Вот с этой точки зрения на испытуемых и взглянем.

Sempron и одноядерные Athlon 64 на деле очень похожи. Заметно, конечно, что большая емкость кэш-памяти дает последним немало, однако, фактически, Athlon с разным L2 отличаются друг от друга не менее заметно. По диаграмме кажется, что более, но не стоит забывать, что Sempron 3400+ нам найти не удалось, а вот он как раз, скорее всего, встроился бы в промежуток между Sempron 3200+ и Athlon 64 3000+ образом, подобным Athlon 64 Х2 4200+ и 4400+. В общем, различия между одноядерными семействами искусственные: второе начиналось чуть выше, чем первое заканчивалось. Единственной точкой пересечения можно считать разве что Sempron 3600+ и Athlon 64 3000+: более высокая частота пусть и при 256К L2 вполне может позволить первому процессору иногда даже обгонять второй. Но, кстати, обратите внимание на то, насколько разные рейтинги для этого нужны: 3600+ и 3000+. Хотя у обоих процессорах они по указаниям AMD указывают на производительность, однако гранаты явно разной системы ;) Что всегда лило воду на мельницу приверженцев версии, что на деле рейтинг указывает вовсе не какую-то объективную (пусть и гипотетическую) производительность сравнительно с эталонным Athlon на каком-то наборе приложений, а частоту сравнимых по производительности процессоров Intel. Только разных – Celeron и Pentium 4 соответственно. За давностью лет, да и сменой системы маркировки процессоров AMD на, мягко говоря, более удобную и логичную (точнее, вот уже несколько новых более удобных и логичных), естественно, серьезно заниматься этим вопросом сегодня нет смысла, но раз уж у нас в своем роде экскурс в историю, почему бы эту самую историю в очередной раз не вспомнить? :)

Рейтингование же Athlon 64 Х2 по сути контрольный выстрел в лоб официальной версии. Понятно, что массовое ПО не сразу стало хотя бы двухпоточным, однако в перспективе других вариантов развития событий изначально не прослеживалось. И к чему мы пришли? 500 очков Athlon 64 дает прирост итогового балла нашей методики в 1,19 раза, а 300 очков между семействами – 1,2 раза (если сравнить Athlon 64 Х2 3800+ и Athlon 64 3500+). Но следующие 400 очков уже внутри Athlon 64 Х2 – лишь 1,07 раза! В общем, судить по рейтингу разных семейств о производительности – занятие совсем неблагодарное, хотя официально для этого его и вводили. Впрочем, у Athlon 64 Х2 рейтинги уже никак не сопоставишь и с тактовой частотой процессоров Intel – не было Pentium D с официальными частотами по 4 ГГц и выше. Но и Pentium 4 таких тоже не было.

Сравнение же двух вариантов Athlon 64 Х2, т.е. Brisbane и Windsor, тоже уже интересно лишь с исторической точки зрения, но перекликается с современностью. Да и с рейтингами тоже – как видим, процессор на более новом кристалле настолько устойчиво отстает от равного по ТТХ предшественника, что 65 нм Athlon 64 Х2 4200+ стоило бы иметь частоту хотя бы на 100 МГц выше, т.е. 2,3 ГГц. Увы, но такой Brisbane назывался Athlon 64 Х2 4400+, с чем он точно не имел ничего общего. Понятно, что проблему можно было бы решить более грамотной раздачей рейтингов, но ведь без них ее можно было бы и вовсе не создавать. А почему это перекликается с современностью? Brisbane дешевле в производстве, чем Windsor и несколько экономичнее – прямая аналогия с Sandy Bridge и Ivy Bridge. Но есть и серьезные различия: при равных ТТХ Ivy таки быстрее Sandy во-первых, и называются такие процессоры по-разному во-вторых. В общем, ругая Intel за слишком уж небольшой прирост от освоения техпроцесса 22 нм, стоит помнить, что бывали в истории случаи и хуже.

На этом мы заканчиваем архивную тему – как минимум до ввода в эксплуатацию новой версии методики тестирования. На очереди – заключительная версия процессорных итогов, благо материала по сравнению с промежуточной накопилось достаточно: почти столько же, сколько было в последней. Осталось только изучить производительность новых процессоров AMD для Socket AM3+, чем мы в следующей статье и займемся.

Ещё несколько лет назад домашний компьютер с несколькими центральными процессорами считался непозволительной роскошью, которую могли позволить себе лишь профессионалы. Конечно, такое положение дел сложилось не случайно, ведь в те времена только небольшая группа узкоспециализированного программного обеспечения могла использовать всю мощь нескольких процессоров. С выходом на рынок многоядерных ЦП дело сдвинулось с мёртвой точки. Постепенно начали появляться “домашние” программы, способные работать с несколькими потоками данных одновременно, благодаря чему даже рядовые пользователи начали интересоваться новыми решениями. К сожалению, без "ложки дёгтя" и здесь не обошлось - высокая цена препятствовала действительно массовому применению высокотехнологичных новинок. Впрочем, и тут есть определённые подвижки. Сегодня компания AMD представила два бюджетных процессор, каждый из которых содержит по четыре ядра – AMD Athlon II X4 620 и 630. Наш сегодняшний обзор посвящён младшей модели - AMD Athlon II X4 620, рекомендованная стоимость которой составляет около 120 долларов США.

Поскольку само ядро закрыто металлической крышкой, увидеть отличия в размере кристалла и компоновке элементов на подложке по сравнению с другими представителями семейства Athlon II, не представляется возможным. По данным изготовителя площадь ядра Propus, на базе которого построен новый процессор, составляет 169 мм 2 . Внешне процессор AMD Athlon II X4 620 ничем, кроме маркировки, не отличается от аналогов, выпущенных в конструктивном исполнении Socket AM2+/AM3. В таблице ниже приведены характеристики AMD Athlon II X4 620 и 630 в сравнении с другим четырехъядерным процессором - Phenom II X4 965:

Последняя версия информационной утилиты CPU-Z с порядковым номером 1.52.2 хоть и демонстрирует нам детальную информацию о характеристиках AMD Athlon II X4 620, но не выводит официальный логотип этого ЦП. Основным и, пожалуй, единственным отличием от старших процессоров AMD Phenom II X4, способным повлиять на производительность новинки, является отсутствие кэш-памяти третьего уровня.

Разгон и условия тестирования

К сожалению, процессор AMD Athlon II X4 620 имеет заблокированный коэффициент умножения, поэтому максимальный разгон этих процессоров будет во многом зависеть от большего числа факторов, чем в случае с процессорами серии Black Edition от AMD, разгон которых проходит значительно легче. Для успешного разгона процессоров AMD Athlon II X4 620 до высоких частот (3,6-4 ГГц) необходимо, чтобы материнская плата могла стабильно работать на частотах тактового генератора порядка 275-310 МГц, кроме того, оперативная память не должна сдерживать рост частоты шины (при условии, что сам процессор и используемая система охлаждения не ограничивают разгон).Конечно же, мы решили испытать новенький Athlon II X4 620 на разгон. Процессор разгонялся при использовании воздушного охлаждения. После повышения напряжения на ядре до 1,5 В наш экземпляр AMD Athlon II X4 620 без проблем прошёл все тесты на частоте 3600 МГц. Перед тем, как перейти к тестированию производительности новичка, давайте ознакомимся с режимами тестирования.

Условия тестирования

Поскольку тестовые конфигурации отличаются лишь типами процессоров, материнскими платами и комплектами оперативной памяти, в таблице указаны только эти компоненты.Тестирование разогнанного AMD Athlon II X4 620 с памятью, работающей на частоте 923 МГц, обусловлено неспособностью работы нашего комплекта DDR-2 стабильно проходить все тесты на частоте 1120 МГц DDR (именно это значение частоты памяти было доступно для установки следующим).

Тестирование

Выше мы уже упоминали о том, что единственная разница между AMD Phenom II X4 и AMD Athlon II X4 (помимо маркировки и частоты) заключается в отсутствии у Athlon кэш-памяти третьего уровня. Для того, чтобы ещё раз убедиться в этом, мы измерили латентность кэш-памяти наших тестовых процессоров. Для того, чтобы поставить процессоры в равные условия, мы при помощи множителя понизили частоту AMD Phenom II X4 965 Black Edition до 2,6 ГГц.латентность кэш-памяти AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 ГГц

латентность кэш-памяти AMD Phenom II X4 965 @ 2.6 ГГц

Как видите, на равных частотах латентность кэш-памяти первого и второго уровней у обоих процессоров совпадает. При помощи тестового пакета Everest 5.0 Ultimate посмотрим на эффективность работы встроенного контроллера памяти, а также на скорость работы вычислительных алгоритмов Everest.