Домашняя антенна для т2. Как сделать дециметровую антенну своими руками

Рассмотрим вариант, как можно поймать эфирное цифровое телевидение.

Первое условие – для того, чтобы принимать цифровое эфирное телевидение, необходимо иметь телевизор, который поддерживает новый цифровой формат DVB-T2. Тогда вам не придется покупать приставки, которые стоят денег.

Второе условие – для того, чтобы принимать цифровое эфирное телевидение, нужна любая дециметровая антенна. Это может быть как комнатная, так и наружная антенна.

Не поддавайтесь обману, что необходима специальная цифровая или еще какая-нибудь антенна.

Ранее я рассказывал как, я сделал антенну из обычной радио или тв телескопической антенны.

С этим методом вы можете ознакомится

Для того, чтобы узнать на каком канале идет вещание в вашем регионе цифровое телевидение, нужно зайти на сайт «Цифрового эфирного телевидения» http://ртрс.рф . Перейти на вкладку меню «Контакты» В появившемся окне выбрать свой округ и город.

Затем нажать на кнопку «Найти свой ЦКП» чуть ниже. Еще ниже в окошке появится результат поиска, где будет указан телефон, куда можно позвонить и узнать номер канала.

Узнав частоту, на которой идет вещание, находим длину антенны, которую нам надо изготовить.

Формула, по которой узнается длина антенны:

7500 делим на частоту вещания в Мегагерцах (МГц). Полученный результат округляем до целых сантиметров. Это и будет длина антенны, которую нам предстоит изготовить.

Рассмотрим на примере Ульяновска. Частота вещания в Ульяновске 754000 килогерц или 754 мегагерц.

Значит, у нас будет следующая формула: 7500/754=9,94 сантиметра, после округления получаем необходимую длину антенны – 10 сантиметров.

Приступаем к изготовлению антенны.

Берем кусок коаксиального кабеля, 75-омного, обычного телевизионного. С одной стороны зачищаем. Вставляем стандартный разъем.

Отступаем пару сантиметров от края разъема, ставим метку. Это будет основание антенны.

Также снимаем оплетку. Она нам не нужна. Фольгу тоже снимаем.

Остается кабель с внутренней изоляцией. То есть, до металлической части мы не доходим. После этого загибаем очищенную часть кабеля под углом 90°.

Ретранслятор находится в районе двенадцати километров от места антенны. Такая удаленность позволяет нам принимать сигнал на антенну без усилителя. Усилитель нам потребуется, если расстояние будет превышать пятнадцать километров. Антенну желательно направить в сторону ретранслятора.

Приступаем к настройке телевизора. Заходим в меню «Ручные настройки». Проверяем уровень и качество сигнала. Убеждаемся, что сигнал хороший.

Если на эту антенну качество сигнала плохое, попробуйте сделать более сложную, но более эффективную антенну, по ЭТОЙ статье.

Потом переходим в пункт меню «Автопоиск». В следующем окне выбираем пункт «Антенна», затем в параметрах поиска галочку оставляем в пункте «Только цифровые каналы». Нажимаем «Выполнить».

Начнется поиск каналов. На данный момент, например, в Самарском регионе идет вещание 10 каналов.

Вот таким образом производится изготовление антенны и настройка каналов цифрового телевидения.

При необходимости, можете воспользоваться видео инструкцией.

5.1. ОСОБЕННОСТИ ДАЛЬНЕГО ПРИЕМА

Основная особенность дальнего приема телевизионных передач состоит в низком уровне напряженности поля принимаемого сигнала из-за большого расстояния между передающей и приемной антеннами в дальней части зоны прямой видимости и из-за затенения поверхностью земли за границей зоны прямой видимости - в зоне полутени. По мере удаления от передатчика напряженность поля монотонно уменьшается, но в зоне полутени это уменьшение становится более резким. В зоне прямой видимости увеличение расстояния от передатчика сопровождается уменьшением плотности потока мощности сигнала (уменьшается густота силовых линий поля) просто хотя бы потому, что увеличивается длина окружности с увеличением ее радиуса. За границей зоны прямой видимости напряженность поля определяется почти исключительно дифракцией и нормальной рефракцией радиоволн.

Другая особенность дальнего приема заключается в наличии помех от других телевизионных передатчиков, работающих на томже или на соседнем частотном канале. Для ослабления таких помех действующими нормами установлены минимальные расстояния между передатчиками:

около 500 км между передатчиками, работающими на одинаковых каналах, и около 300 км между передатчиками, работающими на соседних по частоте каналах. Тем не менее в условиях дальнего приема такие помехи имеют место и приходится использовать специальные меры для их ослабления.

В условиях дальнего приема сильное влияние на уровень напряженности поля оказывает погода. В случае тумана, дождя или снега резко увеличивается поглощение энергии сигнала в пространстве, особенно в диапазоне дециметровых волн, и прием иногда вообще становится невозможен.

Важное значение имеет поверхность на трассе, над которой распространяется сигнал. Сплошные и протяженные леса ухудшают условия распространения, над равниной, болотами и особенно над морем сигнал распространяется лучше. Очень плохими оказываются условия приема телевизионных передач в горных условиях, где границы зоны прямой видимости не зависят от расстояния до передатчика, а целиком определяются местным рельефом. Естественно, что и на равнинной местности встречаются холмы и долины. При этом даже на сравнительно близком расстоянии от передатчика, когда пункт приема расположен в долине, напряженность поля может оказаться достаточно низкой. Поэтому нельзя ориентироваться исключительно на расстояние до телецентра или ретранслятора, а следует учитывать рельеф местности.

Одна из особенностей дальнего приема - наличие замираний сигнала, т. е. регулярных изменений напряженности поля. В зоне полутени, где уровень напряженности поля сильно зависит от нормальной рефракции,

наблюдаются суточные и сезонные изменения напряженности поля. При ясной погоде в дневное время рефракция радиоволн возрастает, и напряженность поля увеличивается. Как правило, напряженность поля увеличивается также летом. Такие медленные замирания особенно заметны на высокочастотных каналах: в диапазоне 6-12-го каналов и в дециметровом диапазоне. Помимо медленных наблюдаются также и быстрые замирания, период которых не превышает часа. Такие замирания связаны с наличием местных возмущении атмосферы на трассе при порывах ветра, наличием отдельных облаков или, наоборот, просветов в сплошной облачности. Быстрые замирания в условиях дальнего приема бывают достаточно глубокими, порой напряженность поля может изменяться в десятки раз.

Низкий уровень напряженности поля сигнала в условиях дальнего приема телевизионных передач диктует необходимость установки высокоэффективной антенны с большим коэффициентом усиления, так как напряжение принимаемого сигнала на выходе антенны определяется произведением напряженности поля на коэффициент усиления антенны. В связи с тем, что радиус зоны прямой видимости определяется высотой расположения приемной антенны, в дальней части зоны прямой видимости и в зоне полутени напряженность поля в точке приема зависит от высоты расположения антенны, причем зависимость эта оказывается примерно пропорциональной: при увеличении высоты антенной мачты вдвое напряженность поля также увеличивается в 2 раза. Поэтому всегда целесообразно использовать антенную мачту максимально возможной высоты. Установка приемной антенны с большим коэффициентом усиления на высокой мачте обеспечит увеличение напряжения сигнала на выходе антенны как при устойчивом уровне напряженности поля, так и в условиях замираний.

Для борьбы с замираниями сигнала все радиоприемники, радиовещательные и телевизионные, снабжаются системой автоматической регулировки усиления АРУ, которая уменьшает усиление приемного тракта при увеличении сигнала на входе и увеличивает усиление при его уменьшении. Однако система АРУ способна противостоять замираниям только в тех случаях, когда минимальный сигнал оказывается все-таки больше порога чувствительности приемника. Такой уровень напряжения сигнала на входе телевизионного приемника и должна обеспечить используемая антенна.

5.2. МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЕ АНТЕННЫ "ВОЛНОВОЙ КАНАЛ"

5.2. МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЕ АНТЕННЫ "ВОЛНОВОЙ КАНАЛ"

Ранееуже были рассмотрены достоинства и недостатки многоэлементных антенн типа "Волновой канал" и в любительских условиях не рекомендовалось заниматься изготовлением таких антенн. В условиях дальнего приема допустимо использование многоэлементных антенн "Волновой канал" промышленного производства. Тогда есть вероятность того, что антенна настроена заводом-изготовителем.

В радиолюбительской литературе часто публикуются описания конструкций самодельных многоэлементных антенн "Волновой канал", приводятся их коэффициенты усиления и рекомендуются такие антенны для использования в условиях дальнего приема. Не подвергая сомнениям результаты, полученные авторами этих конструкций, хотелось бы заме

тить, что оценка пригодности той или иной конкретной конструкции антенны может быть сделана только при многократном повторении этой конструкции, а не по единичному результату. Отклики же радиолюбителей, которые пытались изготовить и установить подобные антенны, в большинстве случаев оказываются отрицательными, что свидетельствует о плохой повторяемости этих конструкций антенн. Кроме того, необходимо учесть, что отнюдь не все эксперименты по созданию многоэлементных антенн заканчиваются соответствующими публикациями. Естественно, что в тех случаях, когда получались плохие результаты, они не находили отражения в литературе. В то же время по многочисленным откликам повторяемость рамочных антенн оказывается очень высокой, да и коэффициент усиления этих антенн значительно больше. Это и вынуждает рекомендовать в условиях дальнего приема применение рамочных антенн вместо антенн "Волновой канал".

5.3. МИФЫ О "ЧУДЕСНЫХ" АНТЕННАХ

5. 3. МИФЫ О "ЧУДЕСНЫХ" АНТЕННАХ

Телевизионные антенны, предназначенные для дальнего приема передач, как правило, отличаются большими габаритами и сравнительно сложной конструкцией. Особенно большие габариты имеют антенны, рассчитанные на прием сигнала по первому и второму частотным каналам, которые являются самыми длинноволновыми в диапазоне, отведенном для телевидения. Поэтому каждый любитель дальнего приема телевизионных программ стремится найти такую конструкцию антенны, которая обладала бы большим коэффициентом усиления и в то же время имела минимальные габариты и простейшую конструкцию. Подобные требования противоречивы и не могут быть выполнены, так как в природе за все приходится "платить": в данном случае за увеличение коэффициента усиления приходится платить увеличением габаритов антенны. Кроме того, возникает естественное возражение: если бы можно было создать такую антенну, кто бы стал строить крупногабаритные антенны?

Тем не менее некорректный спрос рождает соответствующие предложения. Поэтому время от времени в периодической литературе появляются статьи с описаниями чудодейственных антенн, позволяющих получить уверенный прием телевизионных передач на очень больших расстояниях от телецентра при малых размерах и простой конструкции антенн. Некоторые конструкции таких антенн содержат жидкую ртуть или металлические опилки. Подобные сообщения вызваны заблуждением или недобросовестностью авторов статей и технической неграмотностью редакторов. Благодаря поверхностному эффекту высокочастотные токи сигнала, принятого антенной, протекают исключительно по тончайшему поверхностному слою металла антенны, толщина которого не превышает сотых долей миллиметра. Свойства глубинных слоев материала совершенно не влияют на работу антенны. Антенны, элементы которых выполнены из сплошного прутка, из трубок или даже из тонкой фольги, наклеенной на деревянные бруски, работают совершенно одинаково при одинаковых наружных размерах. При проверках указанных сообщений оказывается, что конструктор такой антенны принимал сигнал близкорасположенного ретранслятора, который транслировал передачу далеко расположенного телецентра, или имел место

случайный сверхдальний прием благодаря благоприятно сложившимся условиям распространения сигнала. Когда же такая антенна проверялась на прием известного телевизионного передатчика, никаких чудес, естественно, не обнаруживалось.

Предпринимались также попытки добиться резкого уменьшения размеров антенны по сравнению с длиной волны принимаемого канала. В одной из статей предлагалось поместить приемную антенну в коробку из оргстекла, наполненную дистиллированной водой. Исходя из того, что вода обладает диэлектрической проницаемостью, равной 80, длина волны в воде должна быть в 9 раз короче, чем в воздухе. Поэтому размеры такой антенны должны быть также в 9 раз меньше, чем в воздухе. Однако при этом упускалось из виду, что для действительного проявления такого эффекта антенна должна находиться в свободной и равномерной среде, а для этого размеры сосуда с водой должны быть хотя бы в несколько раз больше длины волны. Тогда действительно в сосуд можно поместить малогабаритную антенну.

В периодической печати иногда приводятся самые разные конструкции антенн нетрадиционного устройства с использованием различных цилиндрических или конических пружин, а также и других экзотических элементов. Телевизионный прием на такие антенны, конечно, возможен, как возможен он на любой кусок обычного провода. Но ожидать каких-то улучшенных характеристик подобных антенн или какого-то эффекта от их применения не следует. Всегда затраты времени и средств на изготовление и установку таких антенн оказываются напрасными.

Часто некоторые радиолюбители или любители дальнего приема телевизионных программ спрашивают, можно ли установить телевизионные антенны нетрадиционной конструкции, не противоречит ли их установка действующим законам и положениям. В нашей стране, как впрочем и во всем мире, никаких запретов на конструкции приемных антенн нет. Можно устанавливать антенны любой конструкции, если вообще разрешается установка индивидуальных антенн на крыше. Дело в том, что на крышах зданий, оборудованных коллективными телевизионными антеннами, установка индивидуальных антенн запрещена, исходя из архитектурно-эстетических соображений. В отдельных же случаях по ходатайствам местного радиоклуба зарегистрированным радиолюбителям районный архитектор может разрешить установку индивидуальной антенны, необходимой для работы.

Отдельно следует предостеречь радиолюбителей от постройки телевизионных антенн с использованием ртути. Дело в том, что работа с открытой ртутью чрезвычайно опасна. Ртуть легко испаряется на воздухе при комнатной температуре даже через значительный слой воды. Пары ртути очень ядовиты, и их вдыхание даже при малых концентрациях приводит к опасным отравлениям. Хранение ртути допускается только в герметических металлических сосудах. Использовать сосуды из стекла категорически запрещается, так как они легко бьются. Пролитую ртуть нужно тщательно собрать, не касаясь ее руками, так как она всасывается в кожу. Особенно необходимо беречь детей от контактов с ртутью, так как они могут трогать ее руками и даже брать в рот.

5.4. СИНФАЗНЫЕ АНТЕННЫЕ РЕШЕТКИ

5. 4. СИНФАЗНЫЕ АНТЕННЫЕ РЕШЕТКИ

Синфазная антенная решетка представляет собой сложную направленную антенную систему, состоящую из отдельных слабонаправленных антенн, разнесенных в пространстве и расположенных таким образом, что фазы наведенных в них сигналов оказываются одинаковыми. Антенны в решетке соединяют между собой, они должны работать на общую согласованную нагрузку. Как правило, синфазную решетку собирают из одинаковых антенн, расположенных в несколько рядов и несколько этажей. Схема соединения антенн решетки должна быть составлена так, чтобы не нарушалась синфазность сигналов, поступающих от каждой антенны в нагрузку, так как только при одинаковых фазах этих сигналов они будут складываться. Кроме того, схема соединения антенн решетки одновременно должна обеспечивать их согласование с нагрузкой, так как при рассогласовании общего входного сопротивления решетки с сопротивлением нагрузки часть энергии принятого антеннами сигнала отразится от нагрузки и будет излучаться обратно в пространство, что приведет к уменьшению коэффициента усиления антенной решетки.

Использование вместо одной антенны нескольких таких же антенн, соединенных в синфазную решетку, приводит к увеличению сигнала на выходе такой антенной системы, сужению диаграммы направленности и в результате к увеличению коэффициента усиления по сравнению с коэффициентом усиления одиночной антенны, входящей в состав решетки. Увеличение коэффициента усиления синфазной антенной решетки происходит за счет двух факторов.

Во-первых, в каждой антенне решетки электромагнитным полем принимаемого передатчика наводится сигнал определенной мощности, той самой, которая наводилась бы в одиночной антенне данного типа, а затем мощности сигналов, принятых всеми антеннами, складываются в нагрузке. Поэтому результирующая мощность сигнала на выходе синфазной решетки во столько же раз больше мощности сигнала на выходе одиночной антенны того же типа, сколько антенн содержится в решетке. В связи с тем, что сопротивление нагрузки остается неизменным, независимо от того, используется одна антенна или несколько, напряжение результирующего сигнала на выходе синфазной решетки увеличивается по сравнению с напряжением сигнала на выходе одиночной антенны того же типа не во столько раз, сколько антенн содержится в решетке, а в число, равное корню квадратному из числа антенн. Так, при наличии в решетке четырех антенн мощность сигнала на выходе решетки увеличивается в 4 раза, а напряжение - в 2 раза (на 6 дБ), при девяти антеннах мощность увеличивается в 9 раз, а напряжение сигнала - в 3 раза (на 9, 5 дБ) и т. д. Соответственно увеличивается коэффициент усиления синфазной решетки по сравнению с коэффициентом усиления одиночной антенны.

Во-вторых, поперечные размеры антенной решетки относительно направления, с которого приходит сигнал, больше поперечных размеров одиночной антенны. Иначе говоря, при использовании синфазной решетки увеличивается поверхность абсорбции антенны, та поверхность, из которой антенна поглощает мощность электромагнитного поля. Это приводит к сужению диаграммы направленности антенной системы, что эквивалентно

дополнительному увеличению коэффициента усиления антенны, т. е. дополнительному увеличению напряжения сигнала на выходе решетки. Сужение диаграммы направленности решетки обусловлено тем, что только те сигналы, которые принимает каждая антенна с главного направления, перпендикулярного плоскости решетки, оказываются синфазными. Сигналы же, приходящие под углом к главному направлению, поступают к антеннам решетки, разнесенным в пространстве, не одновременно, а со сдвигом во времени или по фазе. Таким образом, сигналы, приходящие под углом, за счет разности хода наводят в антеннах решетки напряжения, сдвинутые по фазе, которые складываются геометрически, как векторы. Их геометрическая сумма оказывается меньше арифметической суммы напряжении, наведенных в антеннах решетки сигналами, приходящими с главного направления. Чем больше поперечные размеры решетки, тем больше разность хода сигналов, приходящих под тем же самым углом к главному направлению, и тем больше сдвиг фаз, т. е. меньше результирующий сигнал. Следовательно, с увеличением поверхности абсорбции сужается диаграмма направленности и увеличивается коэффициент усиления синфазной решетки. Увеличение вертикального размера решетки сужает диаграмму направленности в вертикальной плоскости, увеличение горизонтального размера решетки сужает диаграмму направленности в горизонтальной плоскости. Теоретически увеличение поверхности абсорбции вдвое должно приводить к увеличению коэффициента усиления решетки на 3 дБ.

Таким образом, можно определить коэффициент усиления синфазной антенной решетки. В первую очередь он зависит от коэффициента усиления антенн, входящих в состав решетки, и должен быть увеличен за счет увеличения числа антенн решетки, а также за счет увеличения поверхности абсорбции решетки по сравнению с поверхностью абсорбции одиночной антенны.

Часто допускается ошибка, когда число антенн, входящих в состав решетки, не учитывают, а исходят только из коэффициента усиления одиночной антенны и увеличения поверхности абсорбции. Истоки этой ошибки лежат в аналогии между приемными и передающими антеннами, исходя из принципа взаимности. При рассмотрении передающей антенны предполагается, что мощность передатчика постоянная и не зависит от числа антенн в решетке. При увеличении числа антенн мощность, приходящаяся на каждую антенну, уменьшается. Соответственно уменьшается и та доля энергии электромагнитного поля, которая обусловлена излучением каждой из антенн решетки. Поэтому напряженность поля в точке приема не зависит от числа антенн в решетке передающей антенны. Если бы к каждой антенне передающей решетки был подключен свой передатчик, увеличение числа антенн в решетке приводило бы к увеличению излученной энергии. При этом напряженность поля в точке приема увеличивалась бы от увеличения не только эффективной поверхности решетки (эквивалентной поверхности абсорбции приемной антенны), но и числа антенн в решетке. Именно в этих условиях применима аналогия между передающей и приемной антеннами, так как напряженность поля в точке приема считается неисчерпаемой и не уменьшается при увеличении числа антенн в решетке приемной антенной системы.

Исходя из приведенных соображений, можно сделать вывод: при

увеличении числа антенн синфазной решетки в 2 раза и таком же увеличении поверхности абсорбции коэффициент усиления решетки должен увеличиться на 6 дБ. На практике, однако, такого увеличения коэффициента усиления по сравнению с одиночной антенной не получается в связи с тем, что происходит частичное перекрытие поверхностей абсорбции отдельных антенн и неизбежно некоторое рассогласование в цепях фазирования антенн и в цепях согласования сопротивлений антенн и нагрузки. Поэтому в зависимости от расстояния между антеннами можно считать, что при увеличении числа антенн в решетке в 2 раза коэффициент усиления увеличивается в пределах 4... 5 дБ.

Форма диаграммы направленности синфазной антенной решетки определяется диаграммой направленности антенн, составляющих решетку, и конфигурацией самой решетки (число рядов, число этажей и расстояния между ними). При двух ненаправленных антеннах, размещенных рядом на расстоянии, равном половине длины волны (между осями антенн), диаграмма направленности в горизонтальной плоскости имеет вид восьмерки, а прием с боковых направлений, перпендикулярных главному, отсутствует. Если увеличивать расстояние между антеннами, ширина главного лепестка диаграммы направленности уменьшается, но появляются боковые лепестки с максимумами в направлениях, перпендикулярных главному. При расстоянии между антеннами 0, 6 длины волны уровень боковых лепестков составляет 0, 31 уровня главного лепестка, а ширина диаграммы направленности по половинной мощности уменьшается в 1, 2 раза относительно решетки с расстоянием между антеннами, равным 2/2. При расстоянии между антеннами 0, 75 длины волны уровень боковых лепестков увеличивается до 0, 71 уровня главного, а ширина диаграммы направленности уменьшается в 1, 5 раза. Наконец, при расстоянии между антеннами, равном длине волны, уровень боковых лепестков достигает уровня главного лепестка, но ширина диаграммы направленности уменьшается в 2 раза по сравнению с расстоянием между антеннами в полволны. Из этого примера видно, что целесообразнее выбирать расстояния между антеннами, равными длине волны. Это обеспечивает наибольшее сужение главного лепестка диаграммы направленности. Наличия боковых лепестков опасаться нет нужды, так как при использовании в составе решетки направленных антенн они с направлений, перпендикулярных главному, сигналов не принимают.

Располагать антенны в решетке на расстояниях, меньших половины длины волны (даже если конструкция антенн это позволяет), нецелесообразно, так как при этом перекрываются поверхности абсорбции и эффект получается слабым. Увеличивать же расстояния сверх длины волны недопустимо, так как при этом в диаграмме направленности появляются дополнительные боковые лепестки, неперпендикулярные главному направлению.

Синфазные решетки могут быть собраны из антенн самых различных типов. Обычно в решетке используют одинаковые антенны, что упрощает их согласование с нагрузкой и фазирование. Однако не исключено использование в решетке и разных антенн. В условиях дальнего приема телевизионных передач радиолюбители в основном применяют синфазные решетки, собранные из антенн типа "Волновой канал" и рамочных. При этом к тем

недостаткам многоэлементных антенн "Волновой канал", которые были рассмотрены ранее, следует добавить еще один. Две или несколько антенн этого типа, даже в том случае, если они изготовлены точно по чертежам и из одинаковых материалов, оказываются расстроены по-разному. Поэтому фазы принятых ими сигналов на выходах антенн одинаковыми не получаются и неизбежно наличие расфазирования, что значительно уменьшает коэффициент усиления решетки. Таким образом, для радиолюбителей можно считать допустимым использование синфазных решеток, собранных лишь из трехэлементных антенн "Волновой канал", естественная расстройка которых, как отмечалось ранее, незначительна и не приводит к необходимости индивидуальной настройки каждой антенны, а также к фазированию антенн в решетке.

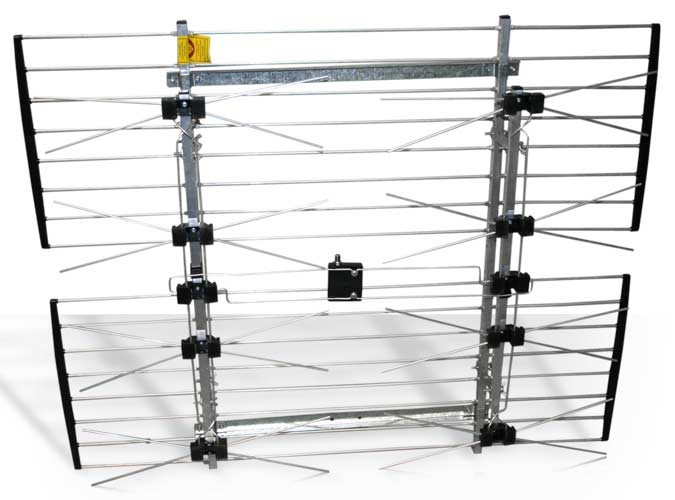

В качестве примера на рис. 5. 1 показана двухрядная антенная решетка, собранная из двух трехэлементных антенн "Волновой канал". Антенна

Рис. 5. 1. Двухрядная синфазная антенна

предназначена для приема сигнала с вертикальной поляризацией на границе зон прямой видимости и полутени. Коэффициент усиления антенны составляет примерно 10 дБ. Элементы антенны выполняют из металлической трубки диаметром 12... 20 мм для антенн, работающих на 1-5-м каналах, или диаметром 8... 15 мм для антенн, работающих на 6-12-м каналах. Стрелы могут быть металлическими или деревянными, мачта же обязательно должна быть выполнена из изоляционного материала и лишь на 2 м ниже антенны мачта может быть металлической. Размеры каждой антенны можно взять из табл. 4. 3, а расстояние между антеннами Н и длина шлейфа Ш приводятся в табл. 5. 1.

Таблица 5. 1 Размеры двухрядной трехэлементной антенны

Согласующее устройство состоит из двух соединительных линий и симметрирующего коротко замкнутого четвертьволнового шлейфа. Входное сопротивление каждой антенны при указанных в табл. 4. 3 размерах составляет примерно 150 Ом. Линии, каждая из которых выполнена из двух отрезков 75-омного коаксиального кабеля, также имеют волновое сопротивление 150 Ом и хорошо согласуются с антеннами. Длина линий может быть взята произвольной, но обе линии должны быть одинаковой длины. В точках соединения линий два сопротивления по 150 Ом соединены параллельно, образуя 75 Ом. К этим точкам с помощью симметрирующего шлейфа подключен фидер. Шлейф и фидер выполняют также из 75-омного кабеля.

Синфазность антенн в решетке достигается применением одинаковых антенн, одинаковых линий, а также благодаря их синфазному соединению. Для этого точки "а" обеих линий должны быть подключены именно к точкам "а" (верхним концам) вибраторов обеих антенн. Если данную антенную решетку повернуть на 90° так, чтобы элементы антенн заняли горизонтальное положение, получится двухэтажная антенная решетка, которую можно использовать для приема передач с горизонтальной поляризацией сигнала.

Использование синфазных антенных решеток позволяет при необходимости значительно увеличить коэффициент защитного действия антенны для ослабления помехи, приходящей со стороны, противоположной направлению на передатчик. Для этого в синфазной решетке нужно выдвинуть одну из антенн, например нижнюю, как показано на рис. 5. 2, вперед по направлению на телецентр на четверть длины волны принимаемого канала, одновременно увеличив также на четверть длины волны в кабеле соответствующую линию, в данном случае - подключенную к нижней антенне. Сигнал, приходящий спереди, поступит к нижней

антенне на 1/4 периода раньше, чем сигнал, поступивший к верхней антенне. Но за счет более длинной линии сигнал от нижней антенны будет задержан также на 1/4 периода. Таким образом, сигналы от нижней и верхней антенн к точкам соединения линий поступят одновременно, в фазе, и будут складываться. Помеха, приходящая сзади, поступит к нижней антенне с запаздыванием на 1/4 периода по сравнению с помехой, поступившей к верхней антенне. Дополнительно помеха, принятая нижней антенной, будет задержана более длинной соединительной линией еще на 1/4 периода. Таким образом, помеха, принятая нижней антенной, поступит к точке соединения линий на полпериода позже, чем помеха, принятая верхней антенной. Поэтому они окажутся в противофазе и будут вычитаться. Такой способ позволяет увеличить КЗД антенной решетки примерно на 20 дБ, если направления на источники сигнала и помехи противоположны, т. е. угол между этими направлениями составляет 180°. Однако и при меньших углах, вплоть до 150°, имеет смысл использовать такой способ увеличения КЭД.

Это может понадобиться, когда слабый сигнал отдаленного телевизионного передатчика не может быть принят с удовлетворительным качеством из-за наличия ближе расположенного или более мощного передатчика, работающего на том же канале. При постройке антенной решетки с повышенным КЗД необходимо помнить, что длина волны в кабеле в 1, 52 раза меньше, чем длина волны в свободном пространстве. Поэтому выдвигать одну из антенн вперед нужно на 1/4 длины волны в свободном пространстве (этот размер соответствует размеру Ш в таблицах 4. 6 и 5. 1), а удлинять одну из соединительных линий нужно на 1/4 длины волны в кабеле (этот размер соответствует размеру Т в табл. 4. 6). Разница в размерах Ш, приведенных в указанных таблицах, объясняется тем, что размеры одной из таблиц рассчитаны для настройки антенны на несущую частоту изображения, а другой - на среднюю частоту канала.

На рис. 5. 3 показана четырехэтажная синфазная решетка, собранная из четырех трехэлементных антенн "Волновой канал". Размещение антенн в четыре этажа значительно сужает диаграмму направленности в вертикальной плоскости и позволяет прижать ее лепесток к земле. Это очень важно в условиях дальнего приема телевизионных передач, когда сигнал приходит с линии горизонта. Коэффициент усиления такой антенной решетки достигает 14 дБ. Размеры антенн могут быть взяты из табл. 4. 3. Согласование антенн осуществляется следующим образом. Первый (нижний) этаж соединяется со вторым соединительной линией с волновым сопротивлением 150 Ом, образованной двумя отрезками 75-омного коаксиального кабеля. Длина соединительных линий, которыми соединены первый со вторым и третий с четвертым этажами, должна быть равна половине длины волны в кабеле. В связи с тем, что сигнал,

проходя по линиям такой длины, задерживается на полпериода, т. е. его фаза меняется на обратную, для компенсации отрезки кабеля в линиях перекрещены. В точках питания антенн второго и третьего этажей два сопротивления по 150 Ом соединены параллельно, образуя 75 Ом. К этим точкам подключены трансформаторы, образованные отрезками 50-омного кабеля с волновым сопротивлением 100 Ом длиной Т. Поэтому в точках "в-в" входные сопротивления двух нижних этажей и входные сопротивления двух верхних этажей оказываются равными 150 Ом, соединены параллельно, образуя 75 Ом. К этим точкам и подключается фидер с помощью четвертьволнового симметрирующего шлейфа длиной Ш. Размеры трансформаторов Т и шлейфа Ш можно взять из одной из помещенных ранее таблиц. На концах линий и трансформаторов оплетки кабеля соединяют между собой. Центральную жилу фидера, соединенную с центральной жилой и оплеткой шлейфа, подключают к левой точке "в", а оплетку фидера - к правой точке "в". С оплетками трансформаторов оплетку фидера не соединяют.

В § 4. 9 была рассмотрена семизлементная широкополосная антенна типа АТВК-7/6-12, рассчитанная на прием передач по любому из каналов в диапазоне с шестого по двенадцатый. Широкополосность этой антенны достигнута взаимной расстройкой ее элементов и в результате коэффициент усиления оказывается небольшим. Некоторые радиолюбители пытаются собирать из таких антенн синфазные решетки для увеличения коэффициента усиления и использования таких решеток в условиях дальнего приема. Все попытки приводят к отрицательным результатам по следующим причинам. Антенна АТВК-7/6-12 рассчитана на применение в сравнительной близости от телевизионного передатчика, поэтому она не согласована с фидером, а лишь симметрируется с помощью кабельной петли. Обеспечить согласование антенн в решетке по их входным сопротивлением с волновым сопротивлением фидера во всем диапазоне невозможно, так как согласование осуществляется резонансными элементами - трансформаторами сопротивления, выполняемыми из отрезков кабеля длиной в 1/4 длины волны. Такой элемент является трансформатром только на той частоте сигнала, при которой его длина равна 1/4 длины волны. На другой частоте длина будет уже отличаться от 1/4 длины волны и как трансформатор он работать уже не будет, следовательно, произойдет рассогласование. Кроме того, антенны этого типа неидентичны по своим фазовым характеристикам. Фазы сигналов на выходах двух внешне одинаковых антенн могут быть также неодинаковыми. Это относится и к случаю, если из антенн собирается решетка, предназначенная для работы только на одном канале. В таком случае нецелесообразно использовать антенны, являющиеся широкополосными. Выгоднее использовать в решетке либо более простые антенны с таким же усилением, но стабильной фазовой характеристикой, либо антенны такой же степени сложности, но узкополосные, обладающие более высоким коэффициентом усиления. Те же соображения можно применить и к другим видам широкополосных антенн. Собирать из них синфазные решетки нецелесообразно порой из-за трудностей согласования, порой из-за трудностей фазирования.

Хорошие результаты дают синфазные решетки, собранные из рамочных антенн. В диапазонах метровых волн наибольшее распространение получили двухэтажные и двухэтажные двухрядные синфазные решетки, собранные из двухэлементных рамочных антенн. На рис. 5. 4 показаны двухэтажная синфазная решетка и схема симметрирующе-согласующего устройства к ней. Обе антенны этой решетки выполняют согласно рис. 4. 5 и табл. 4. 5. Симметрирование антенн осуществляется четвертьволновыми симметрирующими короткозамкнутыми шлейфами, не изменяющими входного сопротивления антенн. Поэтому линии, выполненные как и шлейфы из 75-омного кабеля, хорошо согласуются с антеннами. Линии берутся произвольной, но одинаковой длины. В точке соединения линий два сопротивления по 75 Ом соединены параллельно, образуя 37, 5 Ом. Для

Рис. 5. 4. Двухэтажная синфазная рамочная антенна

согласования такого сопротивления с волновым сопротивлением фидера, которое составляет 75 Ом, используется трансформатор в виде отрезка кабеля длиной в 1/4 длины водны в кабеле. Волновое сопротивление кабеля, из которого выполняется трансформатор, определяется путем извлечения квадратного корня из произведения сопротивлений на входе и выходе трансформатора, что дает 53 Ома. Таким образом, трансформатор должен быть выполнен из кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом.

Часто возникают затруднения в связи с отсутствием отрезка 50-омного кабеля. В этом случае можно выполнить согласование по другой схеме, показанной на рис. 5. 5. Все элементы этой схемы выполнены кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом. В схеме использованы два трансформатора, включенные последовательно. Первый трансформатор образован тремя параллельными отрезками кабеля и имеет волновое сопротивление 25 Ом. Второй трансформатор образован двумя отрезками кабеля и имеет волновое

сопротивление 37, 5 Ом. Входное сопротивление решетки равно 37, 5 Ом, на выходе первого трансформатора оно уменьшается до 16, 7 Ом, а на выходе второго трансформатора увеличивается до 84, 4 Ом. Хотя и не обеспечивается полное согласование такого сопротивления с волновым сопротивлением фидера, равным 75 Ом, но рассогласование можно считать вполне допустимым. При этом рассогласовании коэффициент бегущей волны составляет 0, 89, что соответствует передаче в фидер 98 % мощности сигнала, принятого антенной. Коэффициент усиления двухэтажной синфазной решетки из двух двухэлементных рамочных антенн примерно равен 12... 13 дБ.

Если необходимо увеличить КЗД двухэтажной рамочной антенны, верхняя антенна выдвигается вперед по направлению на телецентр на расстояние, равное Ш, а верхняя линия удлиняется относительно нижней на длину Т.

Двухэтажная решетка из рамочных антенн имеет узкую диаграмму направленности в вертикальной плоскости и более широкую в горизонтальной. Это представляет большое удобство, так как антенная решетка не нуждается в тщательном ориентировании по азимуту, а узкий лепесток диаграммы направленности в вертикальной плоскости, прижатый к линии горизонта, благоприятствует дальнему приему телевизионных передач. Использовать эту антенную решетку рекомендуется в зоне полутени, прилегающей к зоне прямой видимости.

Если после установки двухэтажной синфазной решетки из рамочных антенн экспериментально будет установлено, что ее коэффициент усиления недостаточен для получения уверенного приема с хорошим качеством изображения, можно изготовить еще две рамочные антенны и собрать решетку из четырех антенн, расположенных в два ряда и в два этажа. Такая антенная решетка со схемой согласования показана на рис. 5. 6. Все ее

Рис. 5. 6. Двухэтажная двухрядная рамочная антенна

размеры берутся из таблицы 4. 5. За счет удвоения рядов сужается диаграмма направленности решетки в горизонтальной плоскости, а коэффициент усиления возрастает до 16... 17 дБ. Использовать такую антенную решетку целесообразно в дальней части зоны полутени.

Все элементы симметрирующе-согласующего устройства выполняют из отрезков 75-омного кабеля. Входное сопротивление двух верхних антенн в точке соединения верхних линий составляет 37, 5 Ом. Верхний трансформатор увеличивает его до 150 Ом. Такое же входное сопротивление имеют две нижние антенны. В точке соединения трансформаторов два сопротивления по 150 Ом соединены параллельно, образуя 75 Ом. Сюда и подключается фидер. Согласование получается достаточно хорошим. Синфазность обеспечивается одинаковыми антеннами и одинаковой длиной всех четырех линий, которая может выбираться произвольно. Для соблюдения синфазности нужно обратить особое внимание на правильность подключения линий к антеннам: центральные жилы всех четырех линий подключают к левым концам вибраторных рамок, а оплетки - к правым. Иначе произойдет расфазирование.

При необходимости увеличения КЗД две верхние антенны выдвигают вперед на расстояние Ш, а обе верхние линии удлиняют относительно нижних на длину Т.

В этой конструкции антенной решетки перекладины обязательно должны быть выполнены из изоляционного материала. Можно использовать текстолит, винипласт или деревянные рейки, проваренные в каком-либо противогнилостном составе и окрашенные. Мачта может быть выполнена из металла. Во избежание прогиба перекладин мачту можно сделать выступающей вверх за пределы антенны на высоту Н/2 и подвязать все стрелы антенн к вершине мачты капроновым шнуром (использовать проволоку нельзя!). На вершине мачты можно установить громоотвод в виде заостренного металлического штыря, приваренного к мачте, если она металлическая, или соединенного толстым проводом, проведенным по деревянной мачте, с надежным заземлением у основания мачты. Металлическая мачта также надежно заземляется.

Весьма привлекательны синфазные решетки, собранные из трехэлементных рамочных антенн. Двухэтажная синфазная решетка, собранная из двух трехэлементных рамочных антенн, должна обладать коэффициентом усиления примерно 19 дБ, а двухэтажная двухрядная синфазная решетка из четырех трехэлементных рамочных антенн - около 23 дБ, что соответствует увеличению напряжения сигнала на выходе антенной решетки в 14 раз по сравнению с полуволновым вибратором. Размеры трехэлементных рамочных антенн можно взять для дециметрового диапазона из табл. 3. 2, а для метрового диапазона - из табл. 4. 6. Согласование осуществляется в соответствии с рис. 5. 4 или 5. 5 для двухэтажной решетки из двух антенн, или рис. 5. 6 - для двухэтажной двухрядной решетки из четырех антенн. Согласно тем же рисункам выполняется конструкция самих антенных решеток.

Несмотря на то, что конструкция двухэтажной двухрядной решетки, собранной из трехэлементных рамочных антенн, для метровых диапазонов оказывается достаточно громоздкой (особенно для 1-го и 2-го каналов), ее можно рекомендовать для уверенного приема передач на дальней границе

зоны полутени или в тех случаях, когда использование более простых антенн не дает хороших результатов.

При изготовлении трехэлементных рамочных антенн для дециметрового диапазона расстояние между концами вибраторной рамки, как показано на рис. 3. 6, берется равным 15 мм. Такое небольшое расстояние взято для того, чтобы оно было значительно меньше стороны квадрата рамки. Если же антенну выполняют для работы в метровом диапазоне, это расстояние может быть увеличено до 40 мм.

В табл. 4. 6 расстояние между трехэлементными рамочными антеннами синфазной решетки по вертикали и по горизонтали Н указано максимально допустимым, примерно равным длине волны для получения наибольшего коэффициента усиления. Если такие большие расстояния окажутся неприемлемыми из-за громоздкости конструкции, разнос антенн по горизонтали можно уменьшить в 1, 5 раза, хотя при этом коэффициент усиления решетки уменьшится примерно па 1 дБ. Можно также уменьшить расстояние между этажами решетки также в 1, 5 раза, если это необходимо, что приведет к уменьшению коэффициента усиления решетки еще па 1 дБ. Вообще вовсе не обязательно, чтобы расстояния между этажами и рядами решетки были равны между собой.

Двухэтажная двухрядная синфазная решетка достаточно громоздка, особенно для приема передач на 1-5 каналах. В условиях дальнего приема

Рис. 5. 7. Трехэтажная рамочная антенна

телевидения в зоне полутени, когда передающая антенна находится за линией горизонта, особенно важно, чтобы главный лепесток диаграммы направленности приемной антенны был прижат к Земле. В то же время, из-за низкое напряженности поля ориентирование антенны по азимуту при узкой диаграмме направленности в горизонтальной плоскости представляет определенных трудности. Поэтому можно рекомендовать трехэтажную однорядную синфазную решетку из трех двухэлементных или трехэлементных рамочных антенн показанную со схемой согласования на рис. 5. 7. Все размеры здесь такие же как для уже рассмотренных рамочных антенн и синфазных решеток из них Особенность же в том, что для согласования этой решетки с фидеров требуются два соединенных последовательно трансформатора. Трансформа тор 1 образован параллельным соединением отрезков 75-омного и 50-омного кабелей, трансформатор 2 выполнен из отрезка 50-омного кабеля. Напомним все три линии выполняются одинаковой длины из одной и той же марки 75 омного кабеля.

Коэффициент усиления такой решетки из двухэлементных рамочных антенн - 14-16 дБ, что соответствует увеличению напряжения сигнала в 5- (раз, а из трехэлементных рамочных антенн около 21 дБ, что соответствует увеличению напряжения сигнала в 11 раз относительно полуволнового вибратора. В горизонтальной плоскости диаграмма направленности сравнительно широка.

Рис. 5.1. Двухрядная синфазная антенна

Изображение:

Рис. 5.2. Синфазная решетка с повышенным КЗД

Изображение:

Рис. 5.2. Четырехэтажная синфазная решетка

Изображение:

Рис. 5.4. Двухэтажная синфазная рамочная антенна

Изображение:

Рис. 5.5. Вариант согласования двухэтажной антенны

Изображение:

Рис. 5.6. Двухэтажная двухрядная рамочная антенна

Изображение:

Рис. 5.7. Трехэтажная рамочная антенна

Изображение:

Таблица 5.1 Размеры двухрядной трехэлементной антенны

Изображение:

5.5. ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ СИНФАЗНЫХ РЕШЕТОК

5. 5. ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ СИНФАЗНЫХ РЕШЕТОК

Диаграмма направленности синфазной антенной решетки определяется диаграммой направленности самих антенн, входящих в решетку, и, кроме того, параметрами решетки. Если решетка сформирована в вертикальном направлении, то есть построена в два или несколько этажей, сужается диаграмма направленности в вертикальной плоскости. Если же решетка сформирована в горизонтальном направлении, сужается диаграмма направленности в горизонтальной плоскости. Наконец, большое значение имеет расстояние между антеннами в решетке.

Рассмотрим формирование диаграммы направленности решетки, состоящей из двух полуволновых вибраторов, расположенных рядом, на расстоянии Н между ними (рис. 5. 8). Если сигнал приходит с направления, перпендикулярного плоскости, в которой лежат антенны, фазы наведенных в антеннах ЭДС одинаковы и мощности принятых сигналов арифметически складываются. Если же сигнал поступает под углом я, отличающимся от 90°, как показано на рисунке, сигнал к антенне 2 поступает позже, чем к антенне 1 благодаря тому, что появляется разность хода d=Hcosa. Запаздывание сигнала, приходящего к антенне 2, приводит к сдвигу фазы ЭДС, наведенной в антенне 2 по отношению к ЭДС, наведенной в антенне 1. Этот угол сдвига фазы (в) так относится к полному углу 2*3.14, как разность хода d относится к длине волны:

На рис. 5.10 приведена диаграмма направленности указанной синфазной решетки в одной горизонтальной полуплоскости (диаграмма во второй полуплоскости аналогична) для пяти разных значений К. Видно, что при разносе между антеннами, равном половине длины волны (К =0,5) диаграмма имеет один лепесток с шириной по уровню 0,7 (уровень половинной мощности) немного меньше 50°. Для сравнения можно указать, что ширина диаграммы направленности одиночного полуволнового вибратора на том же уровне составляет чуть больше 100°. Это означает значительное увеличение коэффициента усиления антенной решетки по сравнению с одиночной антенной. Улучшается также пространственная избирательность антенны. При поступлении помехи под углом а=45° наведенная ЭДС в решетке составляет 0, 28 от максимума, а в одиночном полуволновом вибраторе 0, 63. Таким образом, по напряжению помеха ослабляется в 2, 25 раз, а по мощности - в 5 раз, то есть на 7 дБ.

Диаграмма показывает, что при разносе между антеннами, превышающем половину длины волны, появляются боковые лепестки. Если разнос равен 0, 75 длины волны, диаграмма содержит два боковых лепестка с уровнем 0, 19 от максимума. С дальнейшим увеличением разноса растет и уровень боковых лепестков, достигая 0, 7 при К=1,5. Если же разнос превышает 1,5 длины волны, вместо двух диаграмма приобретает четыре боковых лепестка. Так, при К =

2 два лепестка имеют уровень 0, 29 (а =27°) и два других - 0, 83 (а =61°). Боковые лепестки большого уровня крайне вредны, так как сильно ухудшают пространственную избирательность антенны не только к индустриальным помехам, но и к отраженным сигналам, что может привести к повторам на экране телевизора. Правда, при этом главный лепесток получается очень

Рис. 5. 10 Диаграммы направленности синфазной решетки

узким: его ширина на уровне 0, 7 не превышает 15°. Однако интенсивные боковые лепестки сводят это достоинство на нет. Поэтому рекомендуется выбирать разнос между антеннами в пределах от 0, 5 до 0, 75 длины полны принимаемого канала. В крайнем случае, если нужен особенно большой коэффициент усиления решетки, можно увеличить разнос до длины волны, что приведет к сужению главного лепестка диаграммы направленности до 28°. Небесполезно напомнить: чем уже диаграмма направленности антенны, тем больше ее коэффициент усиления. Увеличивать разнос между антеннами сверх значения, равного длине волны, не рекомендуется.

Приведенные диаграммы направленности были рассчитаны для синфазной решетки, собранной из двух полуволновых вибраторов, как простейшей антенны, для которой и аналитическое выражение диаграммы является наиболее простым. Однако основные свойства диаграмм направленности остаются такими же и для синфазных решеток из более сложных узкополосных антенн, рассчитанных на прием одного определенного частотного канала. Если же узкополосная антенна способна принимать несколько соседних по частоте каналов, как, например, в диапазоне дециметровых волн, необходимо предусмотреть, чтобы для самого высокочастотного канала разнос между антеннами не превышал длины волны.

Весьма характерно, что на всех приведенных диаграммах направленности, независимо от значения разноса между антеннами (при любом значении К), отсутствует прием с боковых направлений (а=0). Это объясняется тем, что

теоретически у полуволновых вибраторов (как и у большинства других телевизионных антенн) прием с боковых направлений отсутствует. Тем не менее на практике из-за того, что невозможно абсолютно точно изготовить антенну, слабый прием сбоку может иметь место. И, если в боковом направлении близко расположен мощный телевизионный передатчик, работающий на том же или на соседнем частотном канале, он может создавать заметную помеху приему основного сигнала. Такая помеха может выражаться в сбоях синхронизации или в накладке на основное изображение слабой посторонней картинки, перемещающейся в горизонтальном или вертикальном направлении. Для резкого ослабления такой помехи целесообразно использовать вместо одной антенны синфазную решетку из двух таких же антенн, расположенных рядом на расстоянии, равном половине длины волны того частотного канала, на котором работает передатчик, создающий помеху. В связи с тем, что помехи приходят к антеннам решетки не одновременно, а со сдвигом во времени на половину периода, их фазы сдвинуты на 180°. Если антенны совершенно одинаковы, такой сдвиг приводит при сложении к взаимному уничтожению принятых антеннами помех. К обеим антеннам с помощью симметрирующе-согласующих устройств, предназначенных для данного типа антенн, подключаются линии одинаковой длины из 75-омного коаксиального кабеля, а соединение линий с фидером осуществляется с помощью четвертьволнового трансформатора из отрезка 50-омного кабеля, как показано на рис. 5. 4, длина которого Т соответствует четверти длины волны в кабеле для основного канала. Кроме ослабления помехи, такая решетка обеспечит увеличение уровня полезного сигнала примерно па 3 дБ за счет увеличения коэффициента усиления и ослабит прием отраженных сигналов за счет сужения диаграммы направленности антенной решетки по сравнению с шириной диаграммы одной, ранее использованной антенны.

Создание такой двухрядной синфазной решетки с расстоянием между рядами, равным половине длины волны, может быть связано с трудностями при использовании антенн типа "Волновой канал". Дело в том, что длина рефлектора у этих антенн превышает половину длины волны, и необходимый разнос между антеннами оказывается неосуществимым. Поэтому такую решетку можно собирать только из антенн, максимальный горизонтальный размер которых меньше половины длины волны. В качестве примера на рис. 5. 11 показана синфазная двухрядная решетка из двухэлементных рамочных антенн. Все размеры этой решетки можно взять из таблицы 4. 5. Такую же решетку можно собрать из трехэлементных рамочных антенн с размерами согласно таблице 4. 6 для метрового диапазона или таблице 3. 2 для дециметрового диапазона. Однако для дециметровой решетки расстояние между антеннами берется равным половине длины волны канала изображения (таблица 1. 2) мешающего телевизионного передатчика.

Широкое распространение получили синфазные решетки, содержащие два или более этажа. Поэтому важно знать, как влияет разнос между этажами на форму диаграммы направленности в вертикальной плоскости. В условиях дальнего приема на равнинной местности необходимо, чтобы антенна лучше всего принимала сигнал с линии горизонта - при угле места, равном нулю. Независимо от количества этажей решетки и разноса между этажами при угле места, равном нулю, диаграмма направленности имеет максимум. Однако в условиях холмистой или горной местности, а также при сверхдальнем приеме

Рис. 5. 11 Двухрядная фазированная решетка

(при использовании отражении от ионосферы) сигнал может поступать и под другими углами места. Если (как и для диаграммы направленности в горизонтальной плоскости) провести анализ формы диаграммы двухэтажной решетки из двух полуволновых вибраторов, в этих условиях оптимальным оказывается разнос между этажами, равный половине длины волны принимаемого частотного канала. Диаграмма направленности такой двухэтажной решетки содержит один лепесток с нулевым приемом из зенита (угол места 90°), а уровень половинной мощности соответствует углу места 30°. Достаточно широкая диаграмма направленности при этом благоприятствует приему сигнала с направлений под углами относительно линии горизонта. Когда же требуется обеспечить дальний прием за счет увеличения коэффициента усиления антенной решетки, есть смысл увеличить разнос между этажами. При разносе в 3/4 длины волны в диаграмме появляется боковой лепесток под углом места 90° и сужается главный лепесток - угол места половинной мощности около 20°, а нулевой прием соответствует углу места 42°. Еще более узкий главный лепесток диаграммы направленности можно получить при разносе между этажами, равном длине волны. В этом случае также образуется боковой лепесток, направленный в зенит, угол места, соответствующий половинной мощности составляет 14, 5°, а нулевого приема

30°. Наконец, допустимо увеличить разнос до полутора длин волн. При этом боковой лепесток имеет максимум под углом места около 42°, половинная мощность главного лепестка соответствует углу места 9, 6°, а нулевого приема

20°. Увеличивать разнос сверх этого значения не следует, так как появляются два боковых лепестка. Так, при разносе между этажами в 2, 5 длины волны главный лепесток, направленный на линию горизонта (угол места равен нулю) оказывается очень узким: половинной мощности главного лепестка диаграммы соответствует угол места, равный всего 5, 7°, но диаграмма направленности решетки в этом случае оказывается изрезана боковыми лепестками. Ближний к главному боковой лепесток имеет максимум под углом места 23, 6° и отделен

от главного лепестка направлением пулевого приема под углом места 11, 5°. Второй боковой лепесток имеет максимум под углом места 53° и отделен от первого бокового лепестка вторым направлением пулевого приема под углом места 37°. Если на трассе имеются даже небольшие холмы, нельзя Отрицать возможность поступления сигнала под небольшим углом места, который попадет в зону диаграммы направленности, соответствующую пулевому приему. В этом случае сигнал не сможет быть принят или будет значительно ослаблен.

Хотя приведенный анализ диаграмм направленности в вертикальной плоскости относился к двухэтажной антенной решетке из двух полуволновых вибраторов, такой же характер должны иметь диаграммы решеток, собранных из более сложных антенн, например, из антенн типа "Волновой канал" или из рамочных антенн. Разница будет лишь в значениях углов места, соответствующих половинной мощности, нулевому приему и максимумам боковых лепестков. Поэтому при выборе величины разноса между этажами синфазной решетки, собранной из самых разных (но одинаковых!) антенн, можно руководствоваться приведенными выше соображениями.

Рис. 5.10 Диаграммы направленности синфазной решетки

Изображение:

Рис. 5.11 Двухрядная фазированная решетка

Изображение:

Рис. 5.8. К определению разности хода

Изображение:

Рис. 5.9. Сложение векторов

Изображение:

5.6. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ АНТЕНН

5. 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ АНТЕНН

Сканированием антенны называют управляемое пространственное перемещение по определенному закону направления максимального приема, при котором последовательно "просматривается" заданный сектор или другая зона обзора. Так, антенна радиолокационной станции кругового обзора вращается вокруг вертикальной оси и за каждый оборот позволяет обследовать все окружающее пространство. Такое сканирование является механическим - механическое вращение антенны обеспечивает обзор заданной зоны. В отличие от механического в радиолокации в последние годы часто используют электрическое сканирование, при котором антенна представляет собой неподвижную решетку, а изменение направления главного лепестка диаграммы направленности достигается соответствующим фазированием антенн решетки. Если, например, сигналы, принятые двумя антеннами, складываются непосредственно, максимум главного лепестка диаграммы направлен перпендикулярно линии, соединяющей антенны. Но если перед сложением сигналов один из них задержать на часть периода, то есть сдвинуть его по фазе относительно сигнала, принятого другой антенной, диаграмма направленности повернется на некоторый угол, для которого разность хода будет скомпенсирована введенной задержкой. При главном и непрерывно меняющемся сдвиге фаз максимум диаграммы направленности так же плавно и непрерывно изменяет свое направление.

В технике телевизионного приема подобие механического сканирования использовалось давно. Антенна при этом устанавливалась на поворотной мачте и либо вручную, либо с применением электродвигателя, оснащенного редуктором, ее поворачивали в направлении нужного телевизионного передатчика. Такие устройства использовались любителями телевизионного приема достаточно редко, так как были громоздкими и дорогими.

Принцип электрического сканирования позволяет очень просто поворачивать максимум диаграммы направленности неподвижной антенной решетки за

счет фазирования ее антенн. Вернемся к рассмотрению рис. 5. 8. Пусть антенны 1 и 2 - ненаправленные. Если направление на передатчик перпендикулярно линии, соединяющей антенны, принятые ими сигналы будут синфазны, и максимум диаграммы будет направлен па передатчик. Если же передатчик находится под углом а,

между принятыми сигналами возникает сдвиг фаз в,

соответствующий разности хода, и прием произойдет на склоне диаграммы направленности. Но достаточно задержать сигнал, принятый антенной 1, сдвинув его по фазе на тот же угол в, чтобы оба сигнала оказались в фазе. В результате максимум диаграммы повернется и окажется в направлении а.

При использовании направленных антенн зависимость угла максимального приема от сдвига по фазе одного из сигналов становится сложной. Форма диаграммы направленности фазированной двухрядной решетки из полуволновых вибраторов при расстоянии между ними, равном половине длины волны описывается формулой:

В этой формуле угол в соответствует необходимой задержке сигнала, принятого антенной 1, для того чтобы максимум диаграммы направленности решетки оказался повернут в направлении а.

Диаграммы направленности рассмотренной решетки для пяти значений фазирования антенн приведены на рис. 5. 12. При рассмотрении диаграмм

можно сделать следующие выводы. Фазирование решетки приводит к раздвоению диаграммы на два лепестка. С увеличением угла фазирования главный лепесток уменьшается, а боковой - увеличивается. Когда угол фазировапия достигает 180°, лепестки становятся одинаковыми!. Расчет показывает, что при дальнейшем увеличении угла фазирования боковой лепесток становится главным, что равносильно фазированию другой антенны. В связи с тем, что полуволновый вибратор принимает сигналы одинаково спереди и сзади, диаграмма направленности в противоположной полуплоскости аналогична приведенной.

Отсутствие аналитического выражения диаграмм направленности других антенн не дает возможности проследить результаты их применения в фазированной решетке, но можно считать, что качественно они будут такими же.

Для примера можно рекомендовать использование фазированной решетки при необходимости приема программ двух телевизионных передатчиков, работающих на одинаковых или соседних по частоте каналах и расположенных в разных направлениях.

Фазирование антенны в решетке легко осуществить за счет разной длины линий, например, показанных на рис. 5. 11. Увеличение длины одной линии относительно другой производится на величину z, которая находится в зависимости от необходимого угла фазирования в (в градусах) и длины волны сигнала L, в кабеле (в мм) по следующей формуле (длина волны в кабеле в 1, 52 раз меньше, чем в свободном пространстве).

Рис. 5.12. Диаграммы направленности рассмотренной решетки

Изображение:

Увеличение длины одной линии относительно другой

Изображение:

Форма диаграммы направленности фазированной двухрядной решетки

Изображение:

5.7. ПАССИВНЫЕ РЕТРАНСЛЯТОРЫ

5.7. ПАССИВНЫЕ РЕТРАНСЛЯТОРЫ

Встречаются такие условия, когда уверенный прием телевизионных передач оказывается невозможен из-за чрезмерно низкого уровня напряженности поля в точке приема. Это может быть связано с большим расстоянием до телевизионного передатчика, но иногда причина состоит в том, что неблагоприятен рельеф местности и точка приема расположена в ложбине. При этом прямому прохождению сигнала препятствует наличие холма или горной преграды. В таких условиях прибегают к использованию активного или пассивного ретранслятора.

Активный ретранслятор представляет собой совокупность приемной антенны, радиоприемника полного телевизионного сигнала, преобразователя частотного спектра, радиопередатчика преобразованного сигнала и передающей антенны. Преобразователь частотного спектра необходим для того, чтобы передача сигнала ретранслятором производилась на другом частотном канале относительно того канала, по которому сигнал был принят. Это требуется для устранения помех для тех телевизоров, которые могут попасть в зону, где возможен прием и основного сигнала, и ретранслируемого. В первые годы развития массового телевидения, когда число телевизионных центров было невелико, некоторые радиолюбительские коллективы создавали активные ретрансляторы для обеспечения возможности уверенного приема телевизионных передач в своем населенном пункте. В настоящее время сеть действующих

телевизионных центров и государственных активных ретрансляторов стала настолько густой, что выбрать свободный номер канала, не создающий помех сигналам окружающих передатчиков, порой оказывается невозможно. Поэтому органами министерства связи категорически запрещена постройка любительских активных ретрансляторов. Установка же государственных активных ретрансляторов производится по плану, с учетом уже действующих передатчиков в каждом регионе и их частотных полос. При этом зачастую для установки нового ретранслятора приходится изменять номера каналов действующих телецентров и ретрансляторов.

Пассивный ретранслятор отличается тем, что не содержит приемопередающей или усилительной аппаратуры, а прием и передача осуществляются исключительно антенными системами.

Различают пассивные ретрансляторы трех типов: преломляющего, отражающего и препятствия.

Ретранслятор преломляющего типа в простейшем случае представляет собой комбинацию двух остронаправленных антенн, одна из которых ориентирована па антенну передатчика, а вторая направлена в точку приема. Таким образом, производится переизлучение сигнала в нужном направлении.

Ретранслятор отражающего типа выполняется в виде одного или двух плоских антенных зеркал, которые обеспечивают изменение направления распространения сигнала. Антенны ретрансляторов преломляющего и отражающего типов должны быть выполнены с высокой точностью рабочих поверхностей при больших размерах полотен этих антенн, доходящих до сотен квадратных метров в телевизионном диапазоне частот. Кроме того, должна быть обеспечена жесткая фиксация рабочих поверхностей антенн в пространстве, что требует использования сверхжестких опор. Поэтому ретрансляторы преломляющего и отражающего типов в последнее время редко находят применение на государственных линиях связи и совершенно неприемлемы в радиолюбительских условиях для приема телевизионных передач.

Пассивный ретранслятор типа препятствия был предложен в 1954 г. Г. 3. Айзенбергом и А. М. Моделем. Такой ретранслятор представляет собой металлическую поверхность, расположенную между передатчиком и приемником, находящимся относительно передатчика в зоне тени (рис. 5. 13). В отсутствие ретранслятора антенна передатчика, установленная в точке А, практически не создает в точке приема Б электромагнитного поля, так как точка приема затенена. При установке на пути распространения сигнала в точке В препятствия, в точке Б возникает поле. Это связано с тем, что

Рис. 5. 13. К пояснению установки пассивного ретранслятора

препятствие в соответствии с принципом Гюйгенса возбуждается падающей на него волной и становится источником вторичного излучения. При соответствующем выборе формы и размеров препятствия напряженность поля в точке Б может оказаться значительной и достаточной для уверенного приема телевизионного сигнала. Роль препятствия в том, что на трассе распространения сигнала образуются поверхность с нулевой напряженностью поля на той стороне, которая обращена к пункту приема.

Деформации рабочей поверхности ретранслятора типа препятствия, вызванные ветром, или отклонения ее из-за неточности изготовления не влияют на интенсивность излучения и на уровень напряженности поля в точке приема. Это - основное преимущество ретрансляторов типа препятствия перед ретрансляторами преломляющего и отражающего типов. Поэтому полотно ретранслятора типа препятствия может быть выполнено не в виде жесткой металлической конструкции, а в виде проволочной сетки, жесткость же конструкции рамы такой сетки определяется исключительно необходимой механической прочностью. Отпадает также необходимость выполнения юстировки рабочей поверхности ретранслятора после его установки, обязательной для ретрансляторов преломляющего и отражающего типов. Все это указывает на то, что пассивные ретрансляторы типа препятствия могут найти широкое применение для уверенного приема телевизионных передач в сложных рельефных условиях при их установке радиолюбителями.

Оптимальная форма полотна ретранслятора типа препятствия - дугообразная. Однако практически из-за того, что горизонтальные размеры полотна значительно меньше расстояния до ретранслируемого передатчика, дуга вырождается в прямую, и такие же результаты дает полотно прямоугольной формы. Полотно ретранслятора устанавливают в вертикальной плоскости, перпендикулярной линии, соединяющей точки А и Б. Установка полотна ретранслятора на опорах показана на рис. 5. 14. Наибольшая высота полотна равна высоте зоны Френеля и может быть определена по формуле

![]()

Наибольшая ширина полотна определяется допустимой расфазировкой полей, излученных серединой и краями полотна:

![]()

Рис. 5. 14. Полотно Пассивного ретранслятора

В этих формулах L - длина волны принимаемого телевизионного канала, а - угол между направлениями падающего на полотно поля и излученного поля на пункт приема, R2 - наклонное расстояние между полотном ретранслятора и приемной антенной. Формулы справедливы, когда расстояние между передающей антенной и ретранслятором значительно больше расстояния между ретранслятором и приемной антенной. В противном случае вместо R2 следует подставлять в формулу значение R1R2/(R1 + R2). Размеры полотна получаются в метрах, если также в метрах выражены расстояния.

При расчете размеров пассивного ретранслятора следует учесть, что полученные размеры являются максимально допустимыми: увеличение этих размеров приводит к снижению эффективности ретранслятора. Фактически в диапазонах I и II метровых волн эти размеры могут оказаться реально невыполнимыми. Приведем следующий пример. Допустим, расстояние от передатчика до ретранслятора R1 =30 км, расстояние от ретранслятора до приемной антенны R2 = 1 км, а угол между этими направлениями а = 10°. Тогда для первого телевизионного канала с длиной волны L = 6 м наибольшая высота полотна получится равной 17, 3 м, а наибольшая ширина полотна 132 м. В таких условиях полотно может быть выполнено меньших размеров, хотя эффективность ретранслятора, которая пропорциональна площади поверхности полотна, уменьшится. Для тех же условий, если ведется прием передач по 12-му каналу с длиной волны 1, 32 м, размеры полотна оказываются уже ближе к реальности: высота -3, 7 м, ширина - 61, 3 м. Наконец, для 33-го канала дециметрового диапазона волн при длине волны 0, 53 м размеры полотна получаются еще меньше: высота - 1, 5 м, и ширина - 39, 1 м.

Эффективность пассивного ретранслятора типа препятствия можно характеризовать отношением напряженности поля в точке размещения ретранслятора к напряженности поля в точке приема:

напряженность поля в точке приема окажется в 5, 3; 11, 2 и 18 раз меньше напряженности поля в точке установки ретранслятора соответственно для 1, 12 и 33-го каналов.

Из преобразованной формулы видно, что при малых углах а напряженность поля в точке приема обратно пропорциональна этому углу, а ее зависимость от расстояния до ретранслятора и от длины волны слабее,

поскольку их значения входят в формулу под знаком радикала, если размеры полотна выбраны максимально допустимыми. В то же время максимальные размеры полотна зависят от длины волны, с уменьшением длины волны они также уменьшаются, особенно высота полотна, которая зависит от длины волны в первой степени. Таким образом, эффективность ретранслятора при уменьшении длины волны можно было бы увеличить, если бы можно было увеличить размеры полотна сверх максимально допустимых. Это оказывается возможно, если полотно сделать не сплошным, а состоящим из нескольких горизонтальных полос, перекрывающих зоны Френеля через одну, т. е. одного знака. В связи с тем, что в дециметровых диапазонах волн максимально допустимая высота полотна оказывается небольшой, можно выполнить полотно из двух или трех полос, причем высота каждой полосы и расстояние между ними по высоте берутся равными найденному значению максимальной высоты полотна. Такие ретрансляторы называются многоэлементными.

Эффективность многоэлементного ретранслятора типа препятствия возрастает пропорционально квадрату числа полос. Таким образом, если в приведенном примере выполнить полотно ретранслятора для 33-го канала из трех полос высотой 1, 5 м каждая с расстоянием между ними по высоте также 1, 5 м, эффективность ретранслятора увеличится в 9 раз. При этом напряженность поля в точке приема окажется уже не в 18 раз меньше напряженности поля в точке установки ретранслятора, а всего в два раза.

На равнинной местности при большой протяженности трассы использование радиолюбительских пассивных ретрансляторов типа препятствия становится нереальным по следующим причинам. Установка ретранслятора должна производиться в такой точке трассы, где напряженность поля достаточно велика, а эта точка обычно находится за десятки километров от точки приема. С увеличением этого расстояния падает эффективность ретранслятора при равной эффективной поверхности полотна. Угол между направлениями падающего на ретранслятор поля и излученного на пункт приема уменьшается до долей градуса, что приводит к увеличению максимально допустимой высоты полотна. При этом установка многоэлементного ретранслятора даже для дециметрового диапазона становится нереальной в связи с тем, что у ретрансляторов в таких условиях высота каждой полосы и расстояний между ними по высоте оказываются недопустимо большими.

Пассивные ретрансляторы типа препятствия целесообразно устанавливать в условиях, когда точка приема закрыта в направлении на передатчик близкорасположенной высокой преградой, а на вершине этой преграды, на которой будет установлен ретранслятор, напряженность поля сигнала достаточно велика. Тогда полотно ретранслятора удается выполнить максимально допустимых размеров даже для первого телевизионного канала, а для 12-го канала ретранслятор может быть выполнен многоэлементным.

Рассмотрим теперь практическое исполнение полотна ретранслятора. Теория пассивных ретрансляторов основана на предположении, что препятствие представляет собой сплошной металлический лист. Однако на практике полотно выполняют в виде проволочной сетки. Такие сетки хорошо отражают электромагнитные волны, если поляризация падающего поля параллельна проводам сетки. Тогда при горизонтальной поляризации сигнала полотно должно быть выполнено в виде горизонтальных проводов, а при вертикальной

поляризации - вертикальных. Расстояние между проводами должно быть значительно меньше рабочей длины волны. Можно считать достаточным, если их отношение будет не менее 20. Диаметр проводов также имеет значение: чем больше диаметр проводов, тем меньше просачиваемая мощность и тем лучше работает полотно. Хорошие результаты при изготовлении полотна ретранслятора дает антенный канатик. Для обеспечения прочности провода полотна можно скрепить поперечными проводами любого диаметра, пропояв все точки пересечений. Расстояния между поперечными проводами выбирается произвольно из соображений механической прочности. Полотно ретранслятора устанавливают на двух или нескольких опорах. Если используются промежуточные опоры, все части полотна должны находиться в одной плоскости. Прямоугольная форма полотна обеспечивается его подвеской к капроновому шнуру. Изолировать полотно от опор нет необходимости. Высота нижней кромки полотна над поверхностью земли должна быть не менее нескольких длин волны принимаемого канала.

Изображение:

Изображение:

5.8. ОСОБЕННОСТИ СВЕРХДАЛЬНЕГО ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

5. 8. ОСОБЕННОСТИ СВЕРХДАЛЬНЕГО ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Как уже отмечалось, сверхдальний прием телевизионных передач наблюдается сравнительно редко, сеансы его непродолжительны и не поддаются прогнозированию. Сверхдальний прием возможен при случайно сложившихся благоприятных условиях распространения сигнала. Рассмотрим, каковы же эти условия и чем объясняется сверхдальний прием телевидения?

Как известно, основой распространения радиоволн длинноволнового и средневолнового диапазонов является земная волна, которая характеризуется тем, что энергия электромагнитного поля огибает земную поверхность за счет преломления в атмосфере. Это преломление происходит благодаря уменьшению плотности воздуха с высотой. Радиоволны коротковолнового диапазона слабо преломляются в атмосфере, но способны отражаться от верхних ионизированных ее слоев.

Долгое время считалось, что радиоволны метрового диапазона не огибают поверхность земли (не подвержены рефракции) и не отражаются ионосферой. Это, однако, оказалось не так. Степень ионизации слоев ионосферы резко возрастает в годы солнечной активности, а также и по другим причинам. Это приводит к образованию условий, способствующих отражению волн метрового диапазона. Наиболее важными в этом отношении являются слой Е, расположенный на высоте 95... 120 км над поверхностью земли, и слой F2, расположенный на высоте 230... 400 км. Считается, что образование слоя Е связано с ионизацией молекул азота и кислорода рентгеновским и ультрафиолетовым излучением Солнца, а образование слоя F2 - ионизацией тех же газов ультрафиолетовым и корпускулярным излучениями Солнца. Слой Е характеризуется большим постоянством электронной концентрации изо дня в день, которая возрастает днем и уменьшается ночью, а слой F является неустойчивым образованием. В этом слое как электронная концентрация, так и высота расположения ее максимума в разные дни колеблются в значительных пределах. Однако днем концентрация электронов в этом слое также выше, чем ночью, и, кроме того, зимой она значительно больше, чем летом. В предрассветные часы наблюдается глубокий минимум электронной концентрации слоя F2.

Время от времени в области Е образуется сильно ионизированный слой, который называют "спорадическим слоем Е". Интенсивность спорадического слоя Е во много раз выше интенсивности нормального слоя Е. Исследования показали, что спорадический слой Е представляет собой скопление электронных облаков, которые имеют горизонтальную протяженность в десятки и сотни километров и движутся со скоростью до 300 км/ч. Время существования этого слоя колеблется в широких пределах, но не превышает нескольких часов. Спорадический слой Е может возникать в любое время суток и года, однако в средних широтах он чаще образуется в летние дни. Предполагается, что образование спорадического слоя Е связано с просачиванием заряженных частиц из выше расположенных слоев и с потоками метеоров. Подобно тому как радиоволны длинноволнового и средневолнового диапазонов преломляются в атмосфере, радиоволны У К В диапазона преломляются в ионосфере. Степень преломления зависит от электронной концентрации слоя и от длины радиоволны или ее частоты.

Чем больше частота волны, тем более высокая концентрация электронов требуется для того, чтобы за счет преломления и полного внутреннего отражения волна вернулась на Землю. Кроме того, доказано, что в точке отражения волны электронная концентрация обязательно должна возрастать с высотой. Отражение не может происходить в области максимума и тем более в области уменьшения электронной концентрации с высотой. Непостоянство электронной концентрации в ионизированных слоях, ее изменения в течение года и в течение суток, кратковременность и случайность спорадического слоя Е приводят к тому, что условия достаточного преломления и полного внутреннего отражения, необходимые для возврата радиоволн на землю, возникают также случайно, длятся кратковременно и не прогнозируются.

Измеренные с помощью геофизических ракет электронные концентрации различных слоев в разное время объясняют, почему сверхдальний прием телевидения наблюдается только в пределах первого диапазона (1-й и 2-й телевизионные каналы). Частота волн последующих диапазонов больше и требует для возврата волны на землю таких электронных концентраций, которых в слоях не бывает. Волны этих диапазонов от ионосферы не отражаются, а пронизывают ее насквозь. Сверхдальний прием телевизионных программ обусловлен появлением слоя F2 и спорадического слоя Е. Однако электронная концентрация нормального слоя Е недостаточна для отражения волн телевизионного диапазона, следовательно, и сверхдальнего приема не происходит.

Согласно законам преломления луч, падающий на преломляющую поверхность нормально (под прямым углом), не преломляется. Чем более полого падает луч на преломляющую поверхность, тем больше вероятность того, что будут достигнуты условия для полного внутреннего отражения, тем меньшая электронная концентрация для этого потребуется. Поэтому сверхдальний прием телевидения наблюдается только на больших расстояниях (около 1000 км и более) от телевизионного передатчика, а меньшие расстояния для сверхдальнего приема образуют мертвую зону.